施工管理技士合格をアシスト

建設業特化の受験対策

管工事施工管理技士

「資格試験の情報」をわかりやすく説明します

お知らせ・講座情報

1.管工事施工管理技士とは

管工事施工管理技士の概要

- ・一定規模の営業所や建設現場で必要な国家資格

- ・第一次検定の合格で技士補を取得可能

- ・正答率6割で合格。ただし働きながらではなかなか難しい

1・2級管工事施工管理技士 技術検定制度は、建設業法第27条に基づいた国家試験です。

1級管工事施工管理技士の資格を取得すると、特定建設業の「営業所ごとに置く専任の技術者」及び現場に配置する「監理技術者」として認められます。

また、2級管工事施工管理技士の資格であれば、一般建設業の許可を受ける際に必要な「営業所ごとに配置する専任の技術者」及び「建設工事における主任技術者」として認められる等、施工管理に携わる方には必要不可欠な資格です。

このように、施工管理技士は資格取得のメリットが大きい極めて重要な資格であり、工事現場における技術責任者として高く位置づけられています。令和3年度より1級技士補が創設され、その価値はますます高まるでしょう。

また、2級の第一次検定については17歳以上であれば、誰でも受験が可能です。

難関試験というほどではありませんが、実務経験者が受験する中で一次二次ともに合格するのは10人中2〜3人と、決して易しいとはいえません。

効率的な学習で合格を目指すなら実績抜群のCICの対策講座を是非ご検討ください。

管工事施工管理技術検定 1級と2級の違い

- ・1級を取得すると監理技術者として認められる

- ・1級の第一次検定は19歳以上であれば誰でも受験可能。

- ・2級を取得すると主任技術者として認められる

- ・2級の第一次検定は17歳以上であれば誰でも受験可能

1級施工管理技士

●監理技術者として認められる

元請の特定建設業者が、総額4,500万円以上(建築一式 の場合7,000万円以上)の下請契約を行った場合は法的 に設置する必要があります。

●受験資格

1級の第一次検定は19歳以上であれば誰でも受験可能。

2級施工管理技士

●主任技術者として認められる

元請・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外は全ての工事で法的に配置する必要がある

●受験資格

第一次検定は17歳以上なら誰でも受験可。第二次検定は 現場での実務経験が必要。

第一次検定のみ合格で「技士補」の称号・資格

1級第一次検定の合格で「技士補」の称号を取得できます。

1級技士補は、主任技術者の資格(2級施工管理技士など)を有することで、監理技術者の補佐となることができます。そして一定条件を満たした2つの現場を特例監理技術者が兼任することができるようになります。

また、令和3年度いこうの第一次検定合格者は、第一次検定が無期限免除となるので、以降は第二次検定から受験することが可能です。

[新制度 (令和3年度から)]

2.管工事施工管理技士の試験スケジュール

3.資格取得のメリット

- ・営業所に配置する『専任の技術者』として認められる

- ・『監理技術者・主任技術者』になることができる

- ・経営事項審査において企業の得点に加算される

管工事施工管理技士取得で得られる特に大きなメリット

1 営業所に配置する『専任の技術者』として認められる

管工事業を営む際、軽微な工事を除き国土交通省大臣または都道府県知事より交付を受けた建設業許可が必要です。

建設業許可を受けた事業所は必ず営業所ごとに『専任の技術者』を配置する必要があります。

この『専任の技術者』は国家資格保持者、又は一定の実務経験年数を得た者に限られます。この“国家資格”の一つに該当するのが施工管理技士です。

2 『監理技術者・主任技術者』になることができる

施工管理技士を取得すると、級により該当する工事の『監理技術者』もしくは『主任技術者』となることが可能です。『監理技術者』は元請の特定建設業者が、総額4,500万円以上(建築一式の場合7,000万円以上)の下請契約を行った場合、工事を行う場所に配置する必要があります。

『主任技術者』は元請・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外、全ての工事で配置する必要があります。

3 経営事項審査において企業の得点に加算される

1級管工事施工管理技士であれば、経営事項審査の技術力評価において、資格者1人あたり5点が加算されます。(監理技術者資格証を保有し、講習を受講すれば更に1点が追加)

1級技士補の称号を得た者が、主任技術者の資格(2級施工管理技士など)を有することで、資格者1人あたり4点が加算されます。この得点は公共工事受注の際に技術力として評価されるため、取得すると経営規模評価に大きく貢献することができます。

4.受験資格について

5.試験情報&過去の出題内容のご紹介

6.合格率(全国平均)

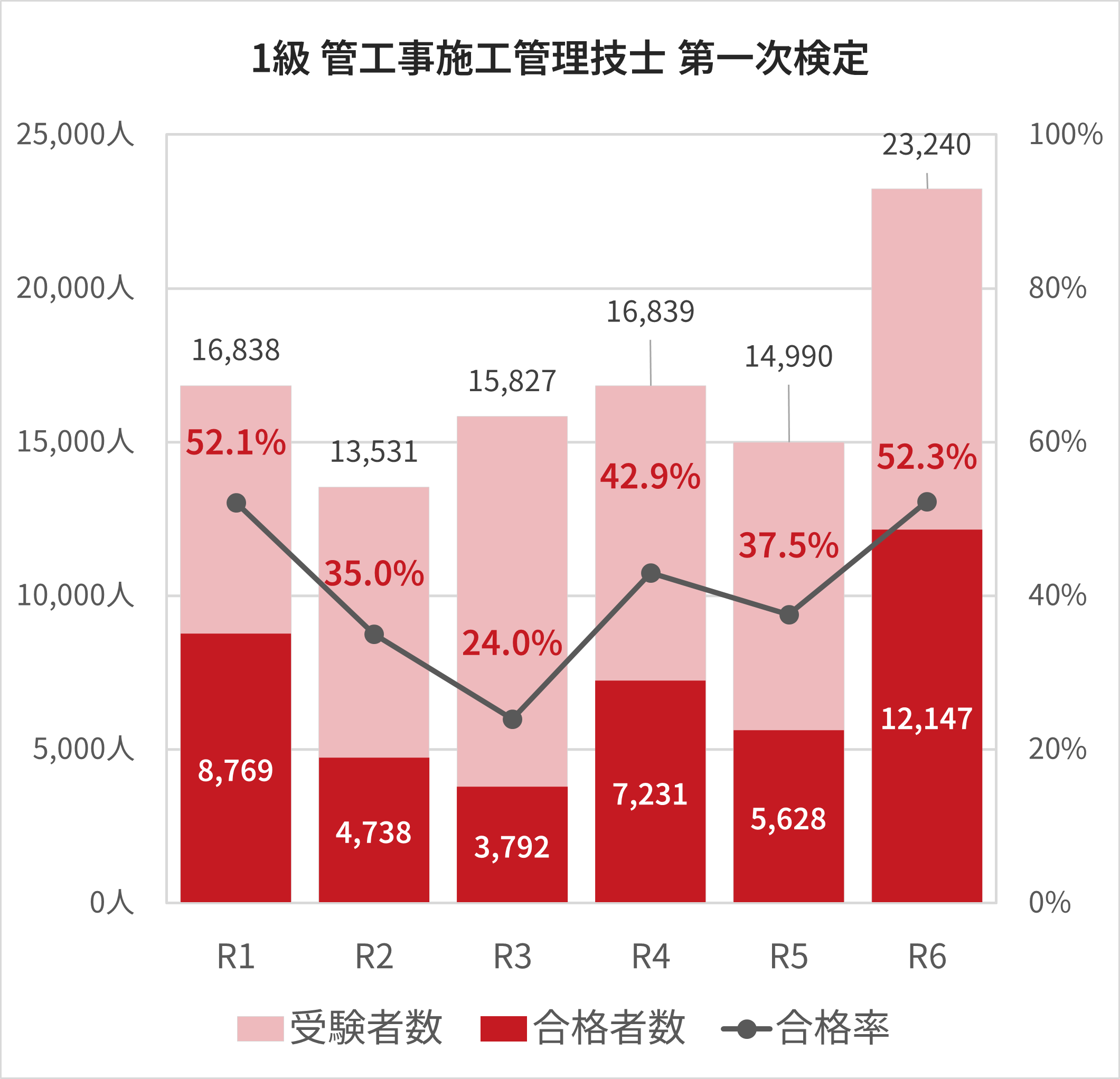

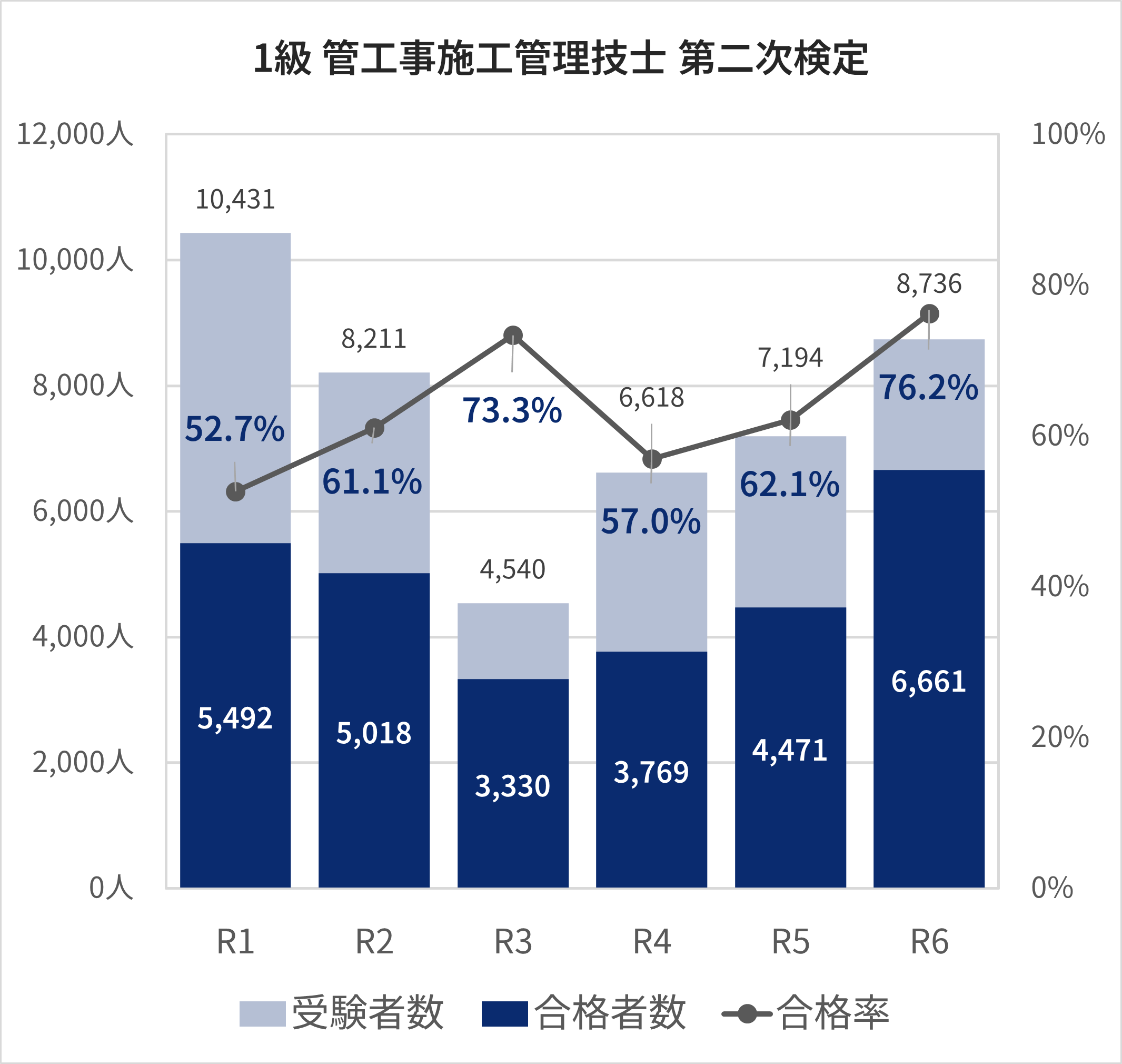

1級管工事施工管理技士

| 区分 | 平成30年(%) | 令和元年(%) | 令和2年(%) | 令和3年(%) | 令和4年(%) | 令和5年(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一次(学科) | 33.2 | 52.1 | 35.0 | 24.0 | 42.9 | 37.5 |

| 二次(実地) | 52.7 | 52.7 | 61.0 | 73.3 | 57.0 | 62.1 |

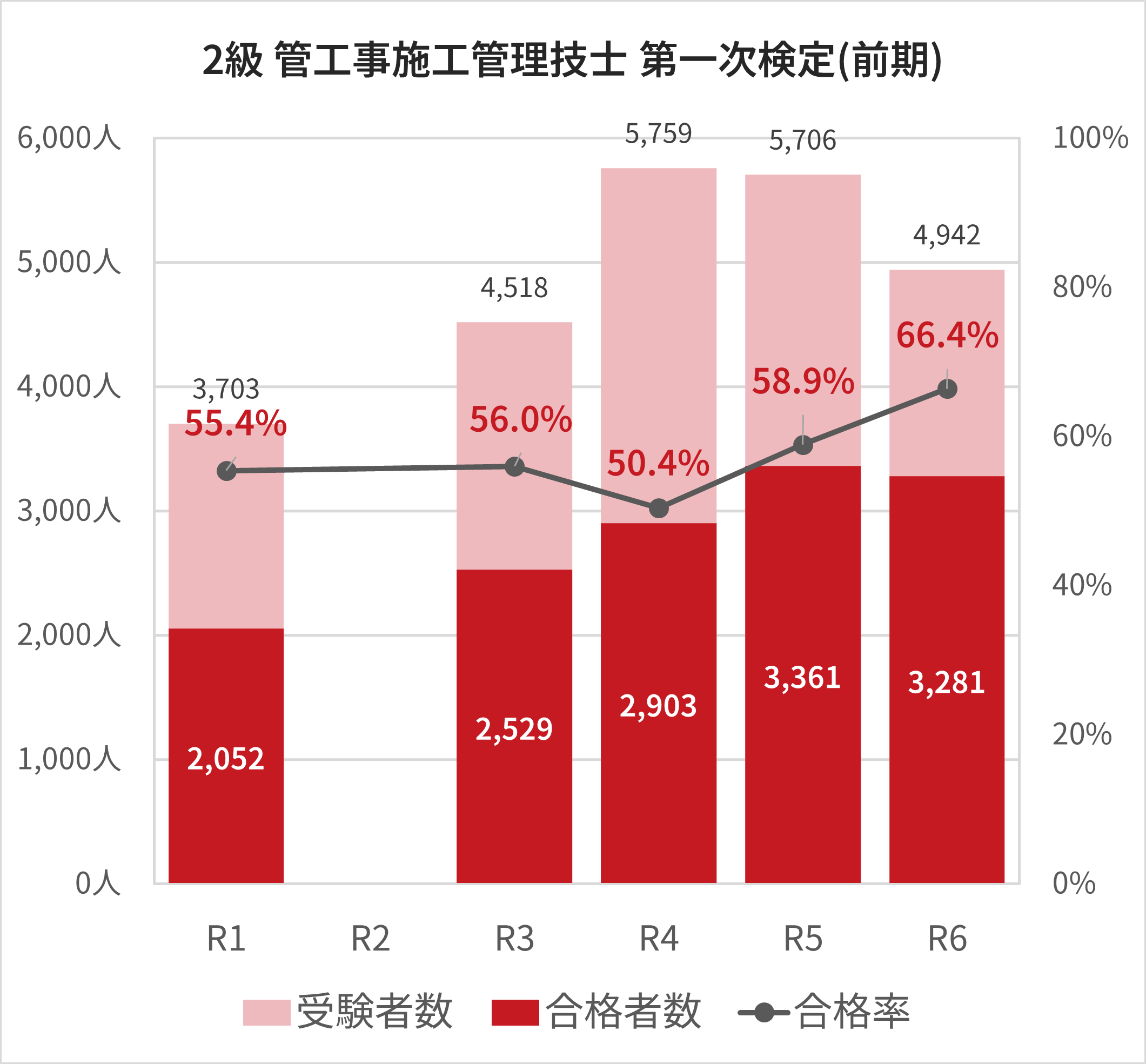

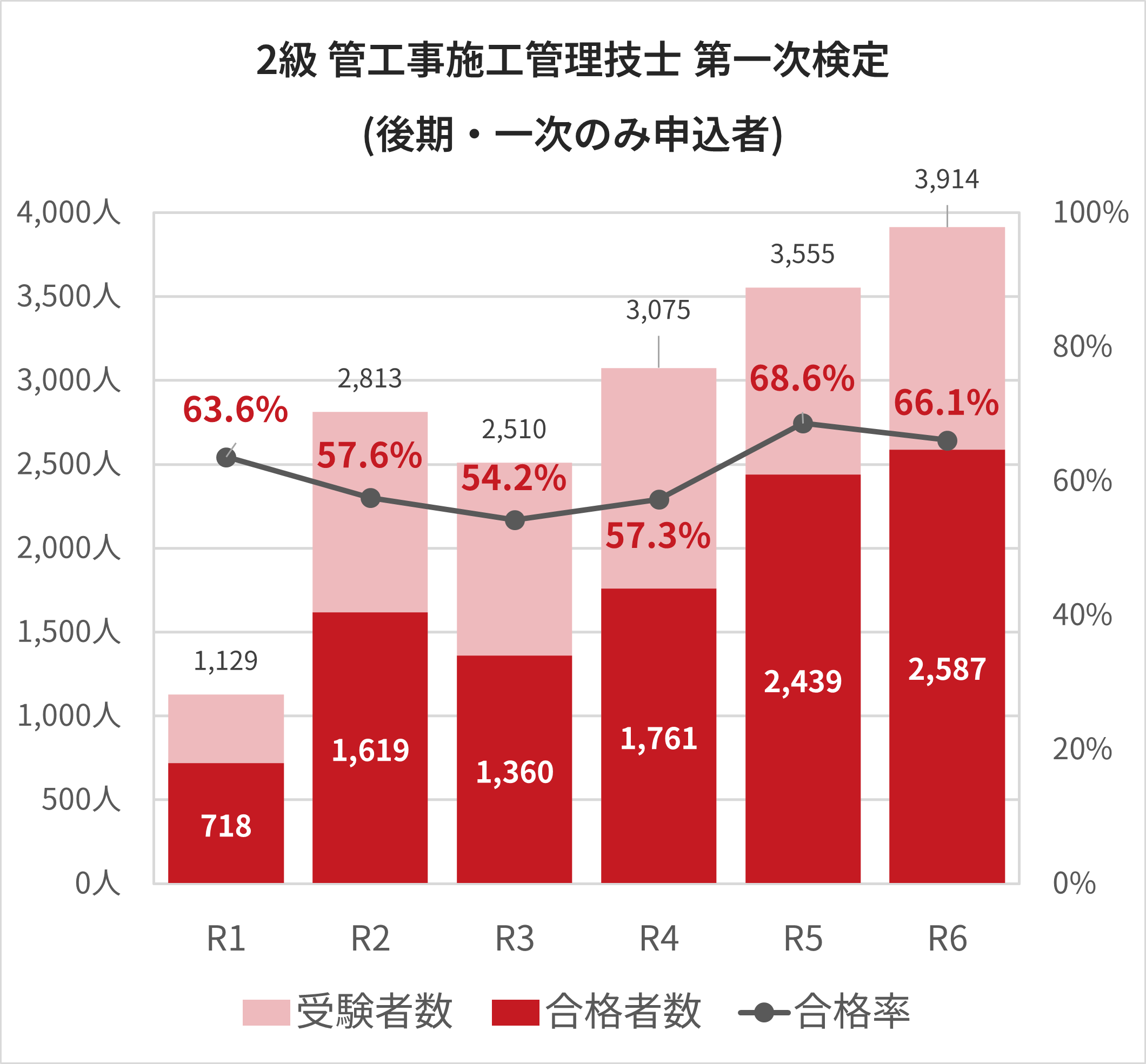

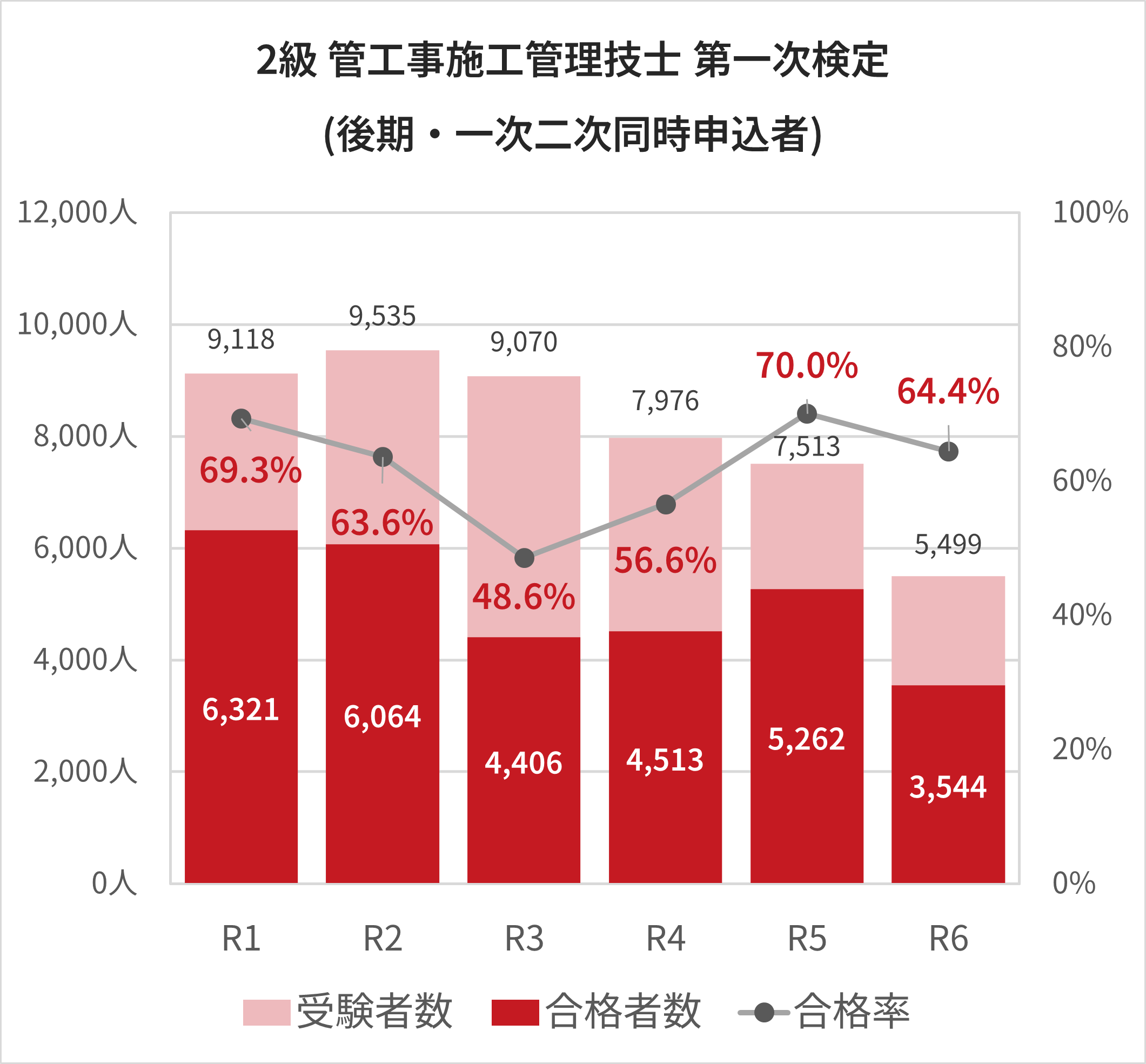

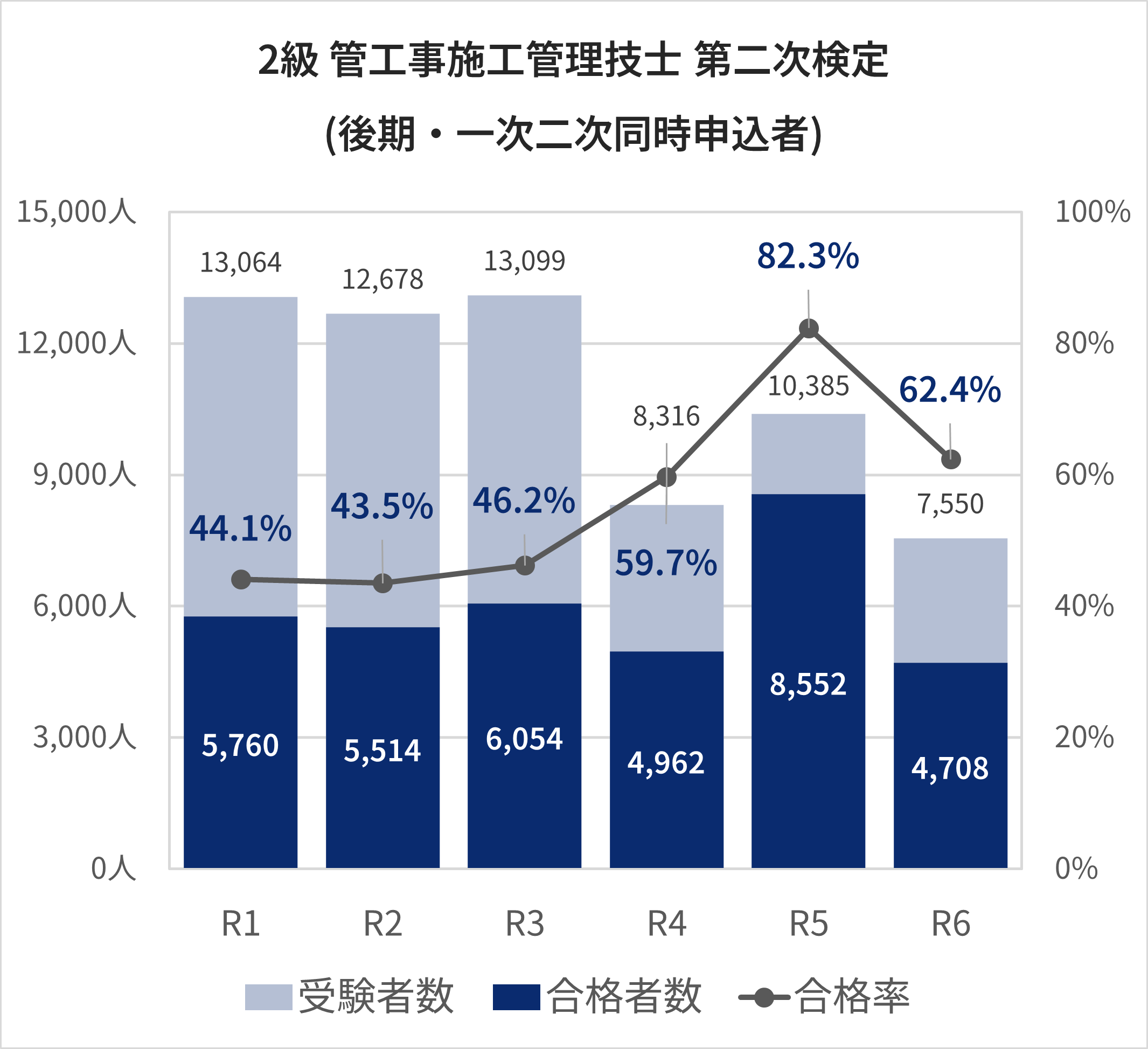

2級管工事施工管理技士

| 区分 | 平成30(%) | 令和元年(%) | 令和2年(%) | 令和3年(%) | 令和4年(%) | 令和5年(%) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一次(学科) | 前期 | 61.7 | 55.4 | - | 56.0 | 50.4 | 58.9 |

| 後期一次のみ | 57.1 | 63.6 | 57.6 | 54.2 | 57.3 | 68.6 | |

| 後期一次二次同時 | 57.0 | 69.3 | 63.6 | 48.6 | 56.6 | 70.0 | |

| 二次(実地) | 後期 | 40.4 | 44.1 | 43.5 | 46.2 | 59.7 | 82.3 |

7.試験に合格するポイントはどこ?学習方法は?

独学か?予備校に通うか?

- ・独学でも可能だが、相当な労力が必要

- ・いわゆる資格予備校は費用が高額

- ・CICなら低価格で効率的な学習が可能

現場経験が豊富な方であれば独学で試験合格にチャレンジできそうな気がすると思います。

しかしながら、一次二次ともに合格する人は十人中2〜3人と、簡単とは言えません。

サポートがあったほうが合格にぐっと近づきます。

かといって、仕事をしながら資格予備校に毎週通う時間や費用はバカになりません。

そこで効率の良い学習をして、費用も抑えて合格を勝ち取る最短ルートがCICの資格講座です。

| 独学 | CIC | 大手資格予備校 | |

|---|---|---|---|

| メリット | ●費用をかけずに学べる。テキスト、問題集程度の出費。 | ●過去の出題傾向を分析し、重点的な学習ポイントを伝授。 効率的な学習が可能。合格点を取ることに的を絞っているため費用は安く済む。 | ●数ヶ月間、教室に通って基礎から学べる。 ●自分で計画的に勉強するのが苦手な人でも、学校感覚で続けられる。 |

| デメリット | ●学習範囲が広く、重点学習ポイントがわからない。疑問点があってもサポートがない。 | ●出題頻度が低い箇所の解説は最低限にとどめている。 | ●受講料が高額。学習期間が長く、仕事をしながらの通学・勉強は大変。 |

合格のポイント。「資格試験は高得点を目指すよりも合格点を取れ」

- ・60%の正答率で合格!効率的な学習で十分合格が狙える

- ・CICは最短ルートで合格できる対策講座を提供

管工事施工管理技士試験の合格には一次で60%の正答率が必要。

二次試験もおよそ60%の得点が必要になります。

逆に言えば、少々間違っても合格ラインをクリアしていれば大丈夫。試験の出題傾向を理解し重点事項をきちんと学習することで60%をクリアすることは十分に可能です。

施工管理技士資格対策のパイオニアとして25年間で培ったノウハウが、対策講座にはギュッと詰まっています。

CICは社会人として多忙な毎日を過ごす皆さまを合格に導く、頼りになるパートナーを目指しています。

関連コラム

資格講座一覧

施工管理技士

安全衛生教育

- 足場の組立て等の業務に係る特別教育

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

- ダイオキシン類作業従事者特別教育

- 粉じん作業従事者特別教育

- 石綿取扱作業従事者特別教育

- 自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育

- フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

- 玉掛けの業務に係る特別教育

- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育

- クレーンの運転の業務に係る特別教育

- ローラーの運転の業務に係る特別教育

- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

- コンクリートポンプ車作業従事者特別教育

- 小型車両系建設機械運転特別教育

- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育

- 保護具着用管理責任者教育

- 化学物質管理者講習

- 建築物石綿含有建材調査者講習

- テールゲートリフター特別教育【講師向け】

- テールゲートリフター特別教育【作業者向け】

- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

- 職長・安全衛生責任者教育

『工作物石綿事前調査者講習』近日開講予定! 資料請求・優先受付開始!