施工管理技士合格をアシスト

建設業特化の受験対策

施工管理技士

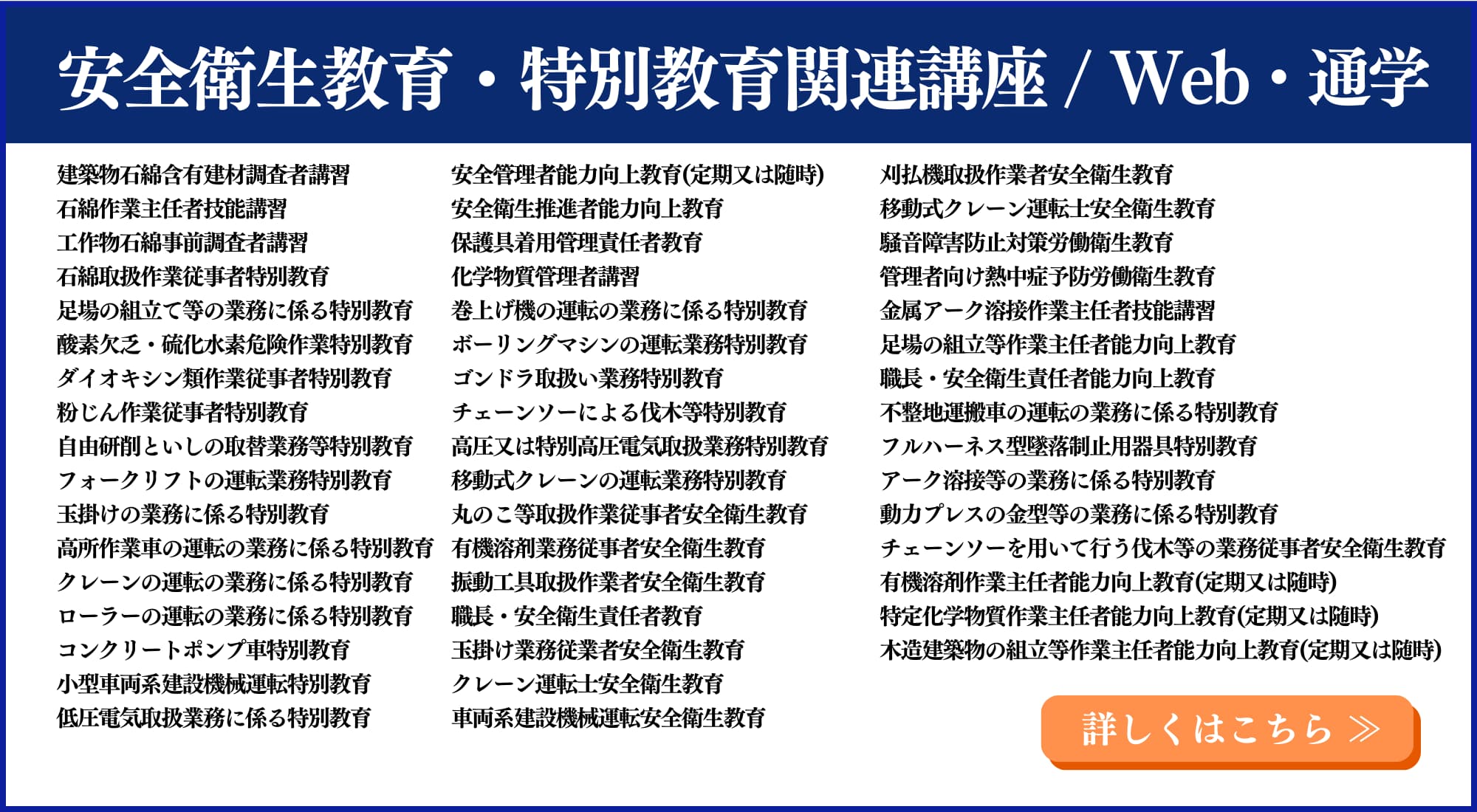

特別教育・安全衛生教育関連

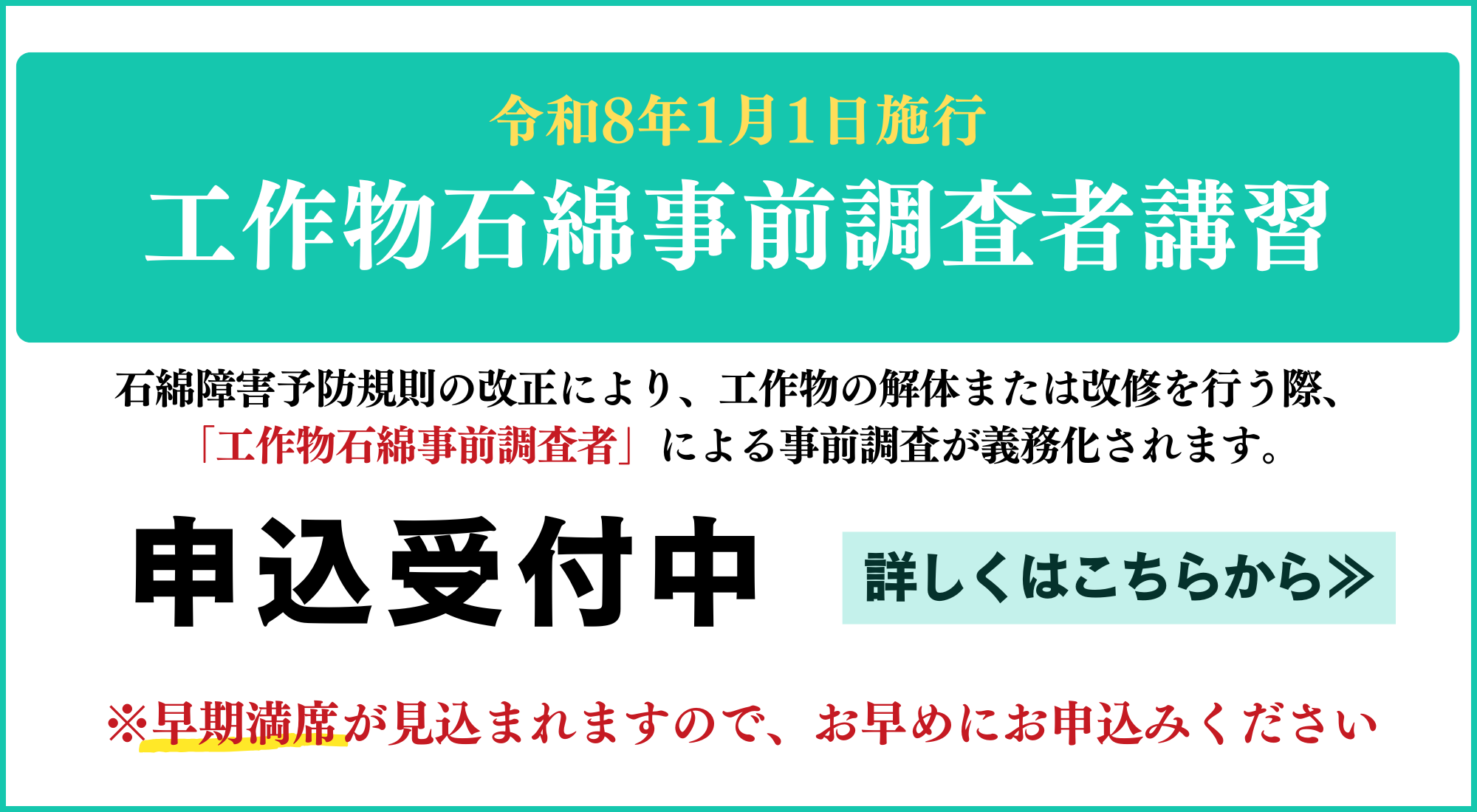

石綿関連講座

特別教育

- 足場の組立て等の業務に係る特別教育

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

- ダイオキシン類作業従事者特別教育

- 粉じん作業従事者特別教育

- 石綿取扱作業従事者特別教育

- 自由研削といしの取替業務等特別教育

- フォークリフトの運転業務特別教育

- 玉掛けの業務に係る特別教育

- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育

- クレーンの運転の業務に係る特別教育

- ローラーの運転の業務に係る特別教育

- コンクリートポンプ車特別教育

- 小型車両系建設機械運転特別教育

- 低圧電気取扱業務に係る特別教育

- 低圧電気取扱業務特別教育(通学1日間/全8時間)

- 低圧電気取扱業務特別教育(通学2日間/全14時間)

- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

- アーク溶接等の業務に係る特別教育

- 動力プレスの金型等の業務に係る特別教育

- 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育

- 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育

- ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育

- ゴンドラ取扱い業務特別教育

- チェーンソーによる伐木等特別教育

- 高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育

- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

- 小型ボイラー取扱業務特別教育

- ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

- ロープ高所作業者特別教育

- テールゲートリフター特別教育

- タイヤ空気充てん作業特別教育

安全衛生教育

- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育

- 振動工具取扱作業者安全衛生教育

- 職長・安全衛生責任者教育

- 玉掛け業務従業者安全衛生教育

- クレーン運転士安全衛生教育

- 車両系建設機械運転業務安全衛生教育

- 刈払機取扱作業者安全衛生教育

- 移動式クレーン運転士安全衛生教育

- チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

- 雇入れ時安全衛生教育

- 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育

- フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

労働衛生教育

技能講習

能力向上教育(再教育)

- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育

- 職長・安全衛生責任者能力向上教育

- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)

- 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

- 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

- 衛生管理者能力向上教育(初任時)

- プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

インストラクター養成講座

その他教育

設備関連資格

建設・職場衛生関連資格

お知らせ・講座情報

-

2025.05.23

5月25日(日)は第二種電気工事士〔上期:学科(筆記方式)〕の試験日です

- NEW

- お知らせ

- 電気工事士

-

2025.05.22

第一種電気工事士〔上期:学科試験〕 合格発表(令和7年度試験)

- NEW

- 講座情報

- お知らせ

- 電気工事士

-

2025.05.19

【タイヤ空気充てん作業特別教育】新規開講のお知らせ【Web講座】

- NEW

- お知らせ

- 講座情報

- タイヤ空気充てん作業特別教育

-

2025.05.14

【プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)】新規開講のお知らせ【Web講座】

- NEW

- 講座情報

- お知らせ

- プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)

-

2025.05.12

【施工管理者等足場点検実務者研修】新規開講のお知らせ【Web講座】

- NEW

- 講座情報

- お知らせ

- 施工管理者等足場点検実務者研修

1分でわかるCIC資格講座の特徴

CIC開設26年。個人のかたはもちろん、業界リーディングカンパニーをはじめ

企業からの一括受講も多数。信頼の実績。

短期集中型の講習会だから

仕事に支障をきたさず

参加できた

自分の都合に合わせた

映像講義で

無理なく学習

本番でも施工経験記述に

不安を感じることなく

挑めた