火災や災害から人々の生命や財産を守るために、私たちの身の回りにある建物や設備には、さまざまなルールが定められています。その中心となるのが「消防法」です。しかし、「消防法ってよく聞くけど、具体的には何を定めている法律なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、消防法の基本的な知識から、建設業界における重要性、さらには消防法の知識が活かせる仕事や、関連する資格までを徹底的に解説します。これから消防法について学びたい方、建設業界への就職・転職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

消防法とは

消防法とは、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命や身体、財産を火災から保護することを目的とした法律です。具体的には、火災の原因となる危険物や放火を防ぐためのルール、建物の消火設備や避難設備に関する基準、そして火災発生時の対応などが定められています。

消防法には、大きく分けて以下の3つの目的があります。

- 火災の予防:危険物の貯蔵や取り扱いに関する基準、建物の防火管理体制など、火災を未然に防ぐためのルール

- 火災の警戒:消防設備の設置基準や維持管理の方法など、火災発生時の被害を最小限に抑えるためのルール

- 火災の鎮圧:消防機関(消防署)の役割や、火災現場での活動についてのルール

消防法のおかげで、私たちは安心して建物を利用したり、危険物を安全に扱ったりできているのです。私たちの安全な生活を支えるための、重要な法律といえるでしょう。

消防法の基礎知識

消防法を理解するためには、いくつかの重要なキーワードを知っておく必要があります。ここでは、特に重要な3つのポイントについて解説します。

1. 危険物と指定数量

消防法で最も重要な概念の一つが「危険物」です。危険物とは、引火性や爆発性などがあり、火災や災害の原因となる可能性のある物質のこと。ガソリン・灯油・アルコールなどがこれに該当します。

さらに、消防法ではこれらの危険物を貯蔵・取り扱いする際に、その量に応じてさまざまな規制を設けています。この規制の基準となるのが「指定数量」です。

- 指定数量:危険物の種類ごとに定められた、火災予防上、特に危険な量。

- 指定数量未満:指定数量より少ない量。少量危険物として、自治体の条例で規制される。

- 指定数量以上:指定数量以上の量。消防法の厳しい規制が適用され、貯蔵や取り扱いに許可や資格が必要。

指定数量は危険物の種類によって異なり、たとえばガソリンは200リットル、軽油および灯油は1,000リットルと定められています。指定数量を正確に把握し、適切に管理することが消防法の基本です。

2. 防火対象物

消防法では、火災予防の観点から防火管理が必要とされる建築物や工作物を「防火対象物」と呼び、防火管理を義務付けています。この防火対象物は、火災時の危険度や避難の難易度によって、さらに「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類されます。

- 特定防火対象物:不特定多数の人が出入りする、または避難が困難な人が利用する施設。より厳しい消防法上の規制が適用される。(例:飲食店・百貨店・病院・ホテル・映画館など)

- 非特定防火対象物:利用者が特定されている施設。特定防火対象物よりも規制は緩和されるが、火災時には従業員や利用者の安全確保、財産の保護が求められる。(例:工場・倉庫・事務所・共同住宅・学校など)

なお、一般的な戸建て住宅や電柱、空き地などは防火対象物に該当しません。

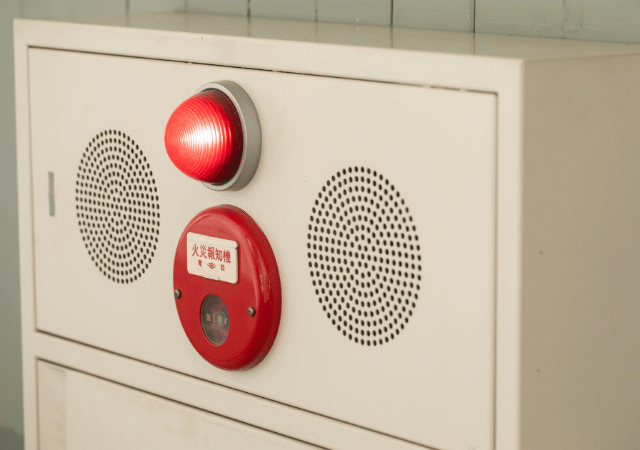

これらの防火対象物には、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備といった消防設備を設置することが義務付けられています。また、施設の規模や用途に応じて、防火管理者を選任し、避難訓練の実施や消防計画の作成をすることも求められます。

3. 消防設備と維持管理

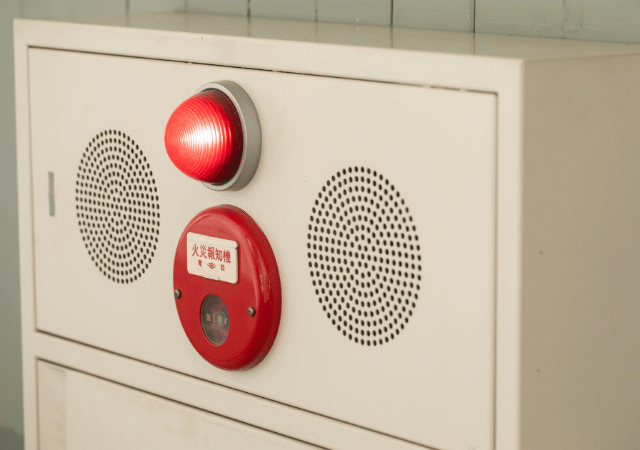

消防設備は、火災発生時に被害を最小限に抑えるための重要な設備です。消防法では、防火対象物の種類や規模に応じて、設置すべき消防設備の種類が定められています。

| 設備の種類 |

役割 |

| 消火設備 |

火災を初期段階で消火するための設備。消火器や屋内・屋外消火栓設備など。 |

| 警報設備 |

火災の発生を知らせるための設備。自動火災報知設備や非常警報設備など。 |

| 避難設備 |

火災発生時に安全に避難するための設備。避難はしごや誘導灯、避難器具など。 |

これらの消防設備は、ただ設置すれば良いというわけではありません。消防法では、定期的な点検や整備も義務付けられています。もし、設備の不備が原因で火災が起きてしまった場合、建物の所有者や管理者は責任を問われることになります。

建設業界における消防法の重要性

建設業界において、消防法は切っても切り離せない重要な法律です。建物の設計から施工、完成後の管理まで、あらゆるプロセスで消防法の知識が求められます。

1. 設計段階でのチェック

建物を新しく建てる際、設計者はまず、その建物が消防法に適合しているかを確認する必要があります。

- 建物の用途に応じた消防設備の選定

- 避難経路の確保

- 防火区画の設定

- 危険物の貯蔵スペースの確保

これらの基準を満たさなければ、建築確認申請が通らず、建物を建てることができません。消防法は、建物の安全性を担保するための、最も基本的なルールです。

2. 施工段階での安全管理

建設工事の現場でも、消防法の知識は欠かせません。

- 危険物の適切な保管:塗料や接着剤など、現場で扱う危険物を適切に保管する。

- 火気の使用制限:溶接作業など、火花が発生する作業を行う際のルール。

- 消火設備の設置:建設現場にも、消火器などの消火設備を設置することが義務付けられている。

これらの安全管理を徹底することで、工事中の火災事故を未然に防ぎ、作業員の安全を確保できます。

3. 建物完成後の維持管理

建物が完成した後も、消防法に基づく維持管理が必要です。

- 定期的な消防設備の点検:消防設備士などの資格者が、定期的に消防設備の点検を行う。

- 防火管理者の選任:施設の規模に応じて、防火管理者を選任し、防火管理体制を確立する。

消防法は、建物が完成した後も、その安全性を継続的に確保するための重要な役割を担っています。

消防法の知識が活かせる仕事

消防法の知識は、さまざまな分野で活かすことができます。ここでは、代表的な仕事内容を見ていきましょう。

1. 消防設備士

消防設備の設置や点検、整備を行う仕事です。消防法に基づいて、建物に設置された消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備などが正常に作動するかを確認します。

仕事内容:

- 消防設備の工事

- 定期点検、メンテナンス

- 不良個所の改修工事

やりがい:

- 人々の生命や財産を守る、社会貢献性の高い仕事

- 専門性が高く、安定した需要がある

関連記事:消防設備士とは?試験概要から仕事内容、年収までまとめ

2. 危険物取扱者

ガソリンスタンドや化学工場などで、消防法に定められた危険物を取り扱う仕事です。危険物の貯蔵や取り扱い、運搬のルールを守り、火災を予防するための重要な役割を担います。

仕事内容:

- ガソリンスタンドでの給油業務

- 化学工場での危険物製造・管理

- 危険物の運搬、配送

やりがい:

- 特定の危険物を取り扱えるため、専門性が高く、キャリアアップにつながる

- 幅広い業界で活躍できる

関連記事:危険物取扱者甲種とは?できることや種別の違い、受験資格から取得のメリットまで解説

3. 防火管理者

防火対象物の火災予防・災害対応を管理する仕事です。施設の責任者として、消防計画の作成や避難訓練の実施、消火器の設置状況の確認などを行います。

仕事内容:

- 消防計画の策定・見直し

- 避難訓練の企画・実施

- 消防用設備の点検・報告

やりがい:

- 施設の安全を守る責任者として、大きなやりがいを感じられる

- 従業員の安全意識を高めるための教育も行う

消防法の知識が必要になる資格

消防法の知識を活かせる資格を取得すれば、仕事の幅が広がり、キャリアアップにもつながります。ここでは、消防法の知識が必要になる代表的な資格をご紹介します。

1. 消防設備士

消防設備の工事や点検を行うための国家資格です。消防設備の種類によって、甲種と乙種に分かれており、さらに類別されています。

- 甲種:工事と整備・点検が可能

- 乙種:整備・点検のみ可能

乙種は甲種に比べて受験資格の制限がなく、合格率も比較的高い傾向にあります。まずは乙種から挑戦し、段階的に甲種の取得を目指すのがおすすめです。消防設備士試験の概要は、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:消防設備士(甲種4類・乙種4類)

2. 危険物取扱者

消防法で定められた危険物を取り扱うための国家資格です。甲種・乙種・丙種に分かれており、乙種は第1類から第6類まであります。

- 乙種第4類:ガソリンや灯油などの引火性液体を扱えるため、特に需要が高い

- 甲種:すべての危険物を取り扱えるため、専門性の高い仕事に就くことができる

危険物取扱者は建設業界だけでなく、化学・石油・物流など、幅広い業界で求められる資格です。危険物取扱者試験の詳細については、以下の記事も合わせて参考にしてください。

関連記事:危険物取扱者

3. 防火管理者

防火対象物の規模や用途に応じて、消防法で選任が義務付けられている資格です。講習を受講するだけで取得できるため、比較的取得しやすい資格といえるでしょう。

- 甲種防火管理者:延べ面積が大規模な施設で選任が必要

- 乙種防火管理者:延べ面積が小規模な施設で選任が必要

防火管理者は、建物の管理・運営に携わる上で、重要な役割を担います。

おすすめの勉強方法

消防法は、法律や専門的な用語が多く、独学で学ぶのは難しいと感じるかもしれません。ここでは、効率的に知識を身につけるためのおすすめの勉強方法をご紹介します。

1. 資格取得を目標にする

消防法は広範囲にわたるため、漠然と勉強するよりも、「消防設備士」や「危険物取扱者」などの資格取得を目標にすると、効率的に学習できます。資格試験のテキストでは、消防法の要点がまとめられているため、法律全体を体系的に理解するのに役立つでしょう。

中でも、過去問を繰り返し解くことが最も効果的です。過去問を解くことで、出題傾向を掴み、自分の苦手分野を発見できます。

過去問を解く際は、間違えた問題はなぜ間違えたのかを解説を読んで理解することが大切です。解説を読んでも分からない部分は、テキストに戻って復習しましょう。

2. 図や表で整理する

消防法には、数字や専門用語が多く出てきます。これらをただ暗記するのではなく、図や表を使って整理すると、記憶に残りやすくなります。

- 危険物の類別と指定数量をまとめた表

- 消防設備の設置基準をまとめた表

- 防火対象物の種類と必要な防火管理者をまとめた表

自分だけのオリジナルノートを作って、視覚的に理解を深めるのがおすすめです。

3. オンライン学習を活用する

消防法を理解するためには、ただ条文を暗記するだけでは不十分です。各分野がどのように関連しているかを理解し、全体像を掴む必要があります。

しかし、独学ではどこから手をつけていいか分からず、挫折してしまう人も少なくありません。そこでおすすめなのが、体系立てて学べるオンライン学習です。

CIC日本建設情報センターでは、消防設備士試験の出題傾向を分析し、効率的に合格を目指すための情報を発信しています。以下の記事では、消防設備士の試験スケジュールや合格率について解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:消防設備士(甲種4類・乙種4類)

まとめ

この記事では、火災から私たちの生活を守る「消防法」について、その概要から関連する仕事、資格までを詳しく解説しました。消防法の知識を身につけることは、仕事の幅を広げるだけでなく、社会に貢献することにもつながります。

消防法に関する知識を深め、資格取得でキャリアアップを目指したい方は、消防設備士の資格取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。興味のある方は、試験情報や対策方法について、消防設備士の試験情報ページをご確認ください。