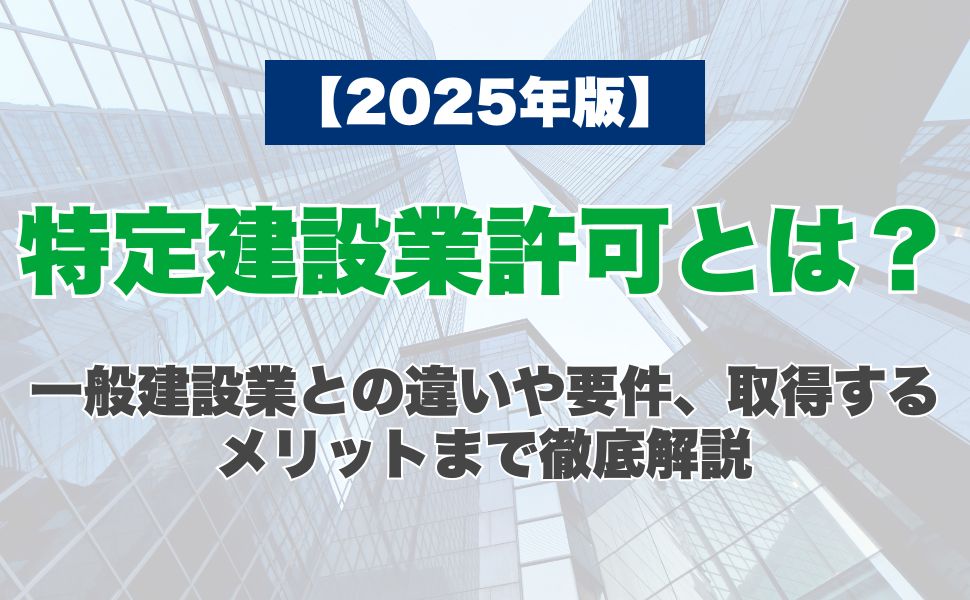

建設業界で事業を営む企業にとって、「建設業許可」の取得は避けて通れません。中でも、大規模な元請工事を受注し、多くの下請業者を抱える企業が目指すのが、特定建設業許可です。

特定建設業の許可を得ることは、事業規模の拡大と社会的な信用力の向上に直結します。しかし、この許可は単に「大きな工事をするためのもの」というだけでなく、「下請業者の保護」という重要な役割を担っています。そのため、一般建設業とは比較にならないほど厳しい要件が課せられているのです。

しかし、「特定建設業は一般建設業と何が違うの?」「どんな要件を満たせば取得できるの?」といった疑問をお持ちの経営者や建設技術者の方も多いでしょう。

この記事では、特定建設業の定義から一般建設業との違い、2025年の法改正(令和7年2月施行)を踏まえた最新の金額要件、そして取得によって得られるメリットまで分かりやすく解説します。専任技術者に必要な資格試験対策についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

特定建設業とは?

特定建設業とは、国土交通大臣または都道府県知事から与えられる建設業許可のうち、「発注者から直接請け負った(元請として受注した)一つの工事について、下請業者へ発注する金額の合計が一定額以上となる場合」に必要となる許可区分を指します。

簡単に言えば、大規模な工事の元請として、多くの下請業者を束ねていく責任ある立場の事業者のための許可制度です。

特定建設業が必要となる下請代金の下限額は、令和5年1月1日に施行された改正建設業法施行令により以下のように引き上げられています。

| 許可区分 |

下請代金合計額(税込) |

| 特定建設業許可が必要 |

5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上) |

| 一般建設業許可で対応可能 |

5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満) |

上記のように、下請への発注金額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)を超えると、許可の区分が厳しくなります。建設業法が重視する「下請業者保護の観点」が関係しているためです。

元請業者が大規模な工事を受注する場合、多数の一次・二次下請業者がプロジェクトに携わることになります。もし、その元請業者の経営基盤が弱かったり、ずさんな運営をしていたりすれば、大規模な倒産や工事代金の未払いが発生し、多くの下請業者が連鎖的に損害を被るリスクが高まります。

特定建設業は、元請業者の財産的基礎(資金力)や技術力に特に厳しい要件を課すことで、経営破綻の危険性を極力減らし、下請業者が安心して仕事に取り組める環境を担保する役割を担っているのです。特定建設業の厳しい要件は、元請としての「信用力」と「責任力」の証と言えます。

特定建設業と一般建設業の違い

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の2つの区分に分けられます。両者の最大の違いは「下請発注できる工事の金額上限」にありますが、その他にも許可要件や義務付けられる管理体制に大きな隔たりがあります。

| 比較項目 |

特定建設業許可 |

一般建設業許可 |

| 目的 |

下請業者を保護し、元請としての責任を担保 |

建設工事を適正に実施するための最低限の許可 |

| 元請としての下請発注金額の上限 |

制限なし(5,000万円/8,000万円以上の発注が可能) |

5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) |

| 財産的基礎の要件 |

非常に厳しい(資本金、自己資本、流動比率、欠損比率のすべてで高い基準が必要) |

比較的緩やか(自己資本500万円以上または資金調達能力) |

| 専任技術者の要件 |

厳しい(1級資格や指導監督的実務経験が必要) |

比較的緩やか(2級資格や10年の実務経験など) |

| 義務(法的な責任) |

施工体制台帳の作成、下請業者への指導・代金支払いに関する義務など、責任が重い |

義務は比較的少ない |

| 許可が必要なケース |

下請への発注合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上となる元請工事を行う場合 |

500万円以上の工事を請け負う場合(元請・下請問わず) |

特定建設業は、その厳しい財産要件と技術者要件から、「大規模な建設プロジェクトを確実に成功させるだけの財力と技術力がある」というお墨付きだと考えることができます。

特定建設業許可が必要になる具体的なケース

特定建設業の許可が必要になるのは、「発注者から直接工事を請け負った元請業者」が、「下請業者に発注する金額の合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合」のみです。

この条件を細かく分解して、具体的なケースを見てみましょう。

元請業者にのみ適用される

特定建設業の許可が必要なのは、あくまで「元請業者」です。つまり、一次下請業者がさらに二次下請業者に5,000万円以上の工事を発注する場合、特定建設業の許可は不要となります。

下請契約の総額がいくら高額であっても、発注者から直接請け負った工事でなければ、一般建設業の許可で十分です。特定建設業が下請業者保護を目的としているため、元請業者の責任を重くしています。

「下請代金の合計額」の判断基準

「下請代金の合計額」の判断には、いくつかの注意点があります。

- 消費税を含む金額で判断する

- 元請業者が提供する材料費は、下請代金に含まれない(下請業者が材料費を立て替える必要がないため、保護すべき代金債権に含まれない)

- 下請業者との契約が「建設工事」に該当しない警備や運送などの契約は、下請代金合計額に含めない

例えば、元請業者A社が発注者から総額1億5,000万円の建築工事を受注したと仮定しましょう。A社が専門工事を下請業者3社(B社・C社・D社)に発注し、その代金の内訳がそれぞれ2,000万円、1,500万円、2,500万円だったとします。

この場合、下請代金の合計額は6,000万円(2,000万円 + 1,500万円 + 2,500万円)となります。建築一式工事で特定建設業が必要となる基準額は8,000万円ですから、このケースでは基準を下回っており、A社は一般建設業許可のままで元請施工が可能です。

しかし、もしA社が、B社に3,000万円、C社に2,800万円、D社に2,500万円を発注した場合、下請代金の合計額は8,300万円となり、基準額(8,000万円)を上回ります。この場合、A社は必ず特定建設業の許可を取得していなければ、この工事の元請となることはできません。

特定建設業許可を取得する主なメリット

特定建設業の許可取得は、企業に大きな負担を強いる一方で、それを上回るほどのメリットももたらします。ここでは、特定建設業許可を取得することで得られる3つのメリットについて解説します。

①大規模な元請工事が受注可能になり、売上・利益が向上する

特定建設業許可を所得すると、下請への発注金額に制限がなくなります。一般建設業では受注できなかった、数億円規模の大型プロジェクトを元請として手掛けられるようになるのです。

工事規模が大きくなれば、それに伴って売上高や粗利益も飛躍的に向上し、企業としての成長スピードが格段に上がります。事業拡大を志す建設会社にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

②社会的信用力が格段にアップする(公共工事の受注にも有利に働く)

特定建設業の許可を取得するには、極めて厳しい財産要件と技術要件をクリアする必要があります。これらは公的な審査を経て証明された、企業の体力と能力の証です。

特定建設業許可を持っているだけで、「資金力が豊富で、高度な技術者を擁し、法律を遵守する優良企業」という社会的信用力が格段にアップします。取得企業は公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査(経審)においても有利に働き、競争力を高める重要な要素となるのです。

③金融機関からの融資が受けやすくなる

特定建設業の許可要件の一つである「財産的基礎」は、企業の財務健全性を客観的に示すものです。資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上といった高い基準をクリアしているため、金融機関からの評価も高くなります。

そのため、新規の設備投資や事業拡大のための融資を申請する際に、審査がスムーズに進みやすくなるという大きな利点があります。安定した資金調達能力は、企業の持続的な成長を強力にサポートしてくれるでしょう。

デメリットと注意点

メリットが大きい特定建設業ですが、許可を取得・維持していく上でのデメリットと、注意すべき法的な義務も存在します。

①取得・維持のハードルが費用面/工数面ともに高い

特定建設業許可を取得するためには、財産的基礎(資本金、自己資本など)について非常に高い水準が求められます。特に中小企業にとっては、この財務要件を満たすこと自体が大きなハードルとなるでしょう。

また、専任技術者の要件も厳しく、1級の国家資格者(施工管理技士や建築士など)などを新たに雇用または育成する必要があるため、人件費や教育コストも無視できません。一度取得しても、毎年の決算でこの高い財産要件を維持し続けなければ、更新時に一般建設業への切り替えを余儀なくされる場合もあります。

②施工体制台帳の作成が必要になるなど、下請業者に対する義務が重くなる

特定建設業の元請業者は、下請業者の保護のため、建設業法に基づきいくつかの重要な義務を負います。

特に重要なのが、「施工体制台帳の作成・提出」です。これは、工事全体の施工体系図や各下請業者の情報、主任技術者の氏名などを記載するもので、発注者や行政機関に提出し、厳格な管理を行う必要があります。

また、下請代金の支払期日や、不当な行為(著しく低い請負代金での契約など)の禁止についても、一般建設業よりも厳しい法的な責任を負うことになります。この義務を怠ると、監督処分の対象となるため、コンプライアンス体制の構築が必須です。

特定建設業における5つの許可要件

特定建設業の許可を取得するには、建設業法で定められた5つの要件をすべて満たさなければなりません。一般建設業と比較して、特に「要件2(専任技術者)」と「要件4(財産的基礎)」のハードルが高いのが特徴です。

要件①適切な経営管理体制(常勤役員等の設置)

建設業の経営を適切に行うための経営管理体制を整える必要があります。具体的には、建設業の経営経験を持つ者(常勤役員等)が配置されていることが求められます。

- 常勤役員等が、建設業の役員として5年以上の経験、または建設業の執行役員等として5年以上の経験、あるいはそれに準ずる経験を有すること

- 補佐する者として、許可を受けたい建設工事の種類の経験5年以上、または財務管理の経験5年以上、労務管理の経験5年以上のいずれかを有する者がいること(注:常勤役員等の種類により、補佐者の配置要否は異なります)

要件②専任技術者

許可を受けたい業種について、高度な専門知識と技術力を持つ人が、営業所ごとに専任で配置されている必要があります。特定建設業の場合、この要件は特に厳格です。

専任技術者となるには、以下のいずれかの基準を満たさなければなりません。

- 国家資格の保有: 許可を受けたい建設工事の種類に対応する1級の国家資格(例:一級土木施工管理技士、一級建築士など)を保有していること

- 指導監督的実務経験: 一般建設業の専任技術者の要件を満たした上で、さらに元請として請け負った4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有すること

特に指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)では高い技術レベルが求められるため、指導監督的実務経験のみでは要件を満たせず、原則として1級の国家資格が必要となります。

要件③誠実性

申請者や役員、政令で定める使用人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが求められます。

具体的には、以下のような点を満たしているか審査されます。

- 過去に建設業法やその他の法律に違反して処分を受けていないこと

- 適正な契約履行が期待できる公正な人物であること

要件④財産的基礎

発注者や下請業者との契約を確実に履行できるだけの十分な資金力と金銭的信用があることが求められます。一般建設業と異なり、特定建設業では以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。

- 資本金が2,000万円以上であること

- 自己資本が4,000万円以上であること

- 流動比率が75%以上であること

- 欠損比率が20%を超えていないこと

この財務要件は、許可を取得する時だけでなく、毎回の更新時にもクリアし続ける必要があります。

要件⑤欠格要件に該当しないこと

申請者が建設業法に定められた欠格要件に該当しないことも必須条件です。

- 過去に建設業許可を取り消されてから5年が経過していない

- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない

- 建設業法に違反し、罰金以上の刑に処されてから5年が経過していない

上記のように、社会的な信頼性を損なう事由がないことが確認されます。

専任技術者に必要な資格試験対策はオンラインがおすすめ

特定建設業許可の取得を検討している企業にとって、最大の難関の一つが専任技術者の要件です。特に指定建設業を目指す場合、1級の国家資格を取得できる技術者の確保は避けて通れません。

しかし、現役の技術者が多忙な業務の合間を縫って資格学校に通い、長期間学習を続けるのは現実的に困難です。また、会社としても優秀な人材の離脱は避けたいところでしょう。

そこで、効率的かつ確実に1級資格の取得を目指すなら、オンラインでの資格試験対策講座の活用を強くおすすめします。

オンライン講座であれば、通勤時間や休憩時間など、隙間時間を有効活用して学習を進められ、自分のペースで講義を繰り返し視聴可能です。実績豊富なCIC日本建設情報センターの対策講座では、最短ルートでの合格に必要な知識が凝縮されたカリキュラムを用意しており、忙しい社会人の合格を強力にサポートします。

特定建設業へのステップアップのために、まずは専任技術者の要件を満たす1級資格の取得を計画しましょう。

各資格の対策講座はこちら

まとめ

特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事で、下請業者への発注金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上となる場合に、元請業者に取得が義務付けられる特別な許可です。

下請業者を保護するための厳しい財産的基礎と、大規模工事を統括する高度な技術力(1級資格者など)を証明するものであり、取得できれば大規模工事の受注や社会的信用力の向上といったメリットが得られます。

特定建設業へのステップアップは、企業の成長にもつながります。しかし、その実現には、専任技術者の要件を満たす1級の国家資格の取得が重要です。

特定建設業の取得に必須となる1級資格の試験対策や、その他の建設関連資格の情報については、CIC日本建設情報センターの講座ページをぜひチェックしてみてください。確実に資格を取得し、自社の事業を力強く成長させましょう。