電気工事の現場で必要不可欠ともいえる電気工事士の資格。試験は筆記試験と技能試験の2つがあり、両方に合格することで資格を取得できます。技能試験を攻略する上で欠かせないのが「複線図」を正しく記入する力です。

この記事では、電気工事士の技能試験で登場する複線図の書き方について解説します。具体的な手順ややりがちなミス、学習の方法までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

公開日:2025年9月30日 更新日:2025年9月30日

電気工事の現場で必要不可欠ともいえる電気工事士の資格。試験は筆記試験と技能試験の2つがあり、両方に合格することで資格を取得できます。技能試験を攻略する上で欠かせないのが「複線図」を正しく記入する力です。

この記事では、電気工事士の技能試験で登場する複線図の書き方について解説します。具体的な手順ややりがちなミス、学習の方法までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

電気工事士の技能試験で登場する複線図は、配線作業を行うための設計図のことです。技能試験では、単線図と施工条件を元に複線図を記載し、配線作業をしていく必要があります。つまり、作業全体における設計図そのものが複線図であり、複線図を間違えてしまうとその後の作業もすべて間違ったものになってしまうというわけです。

また、素早く・正確に複線図を作成する力が試験では求められます。単なる試験対策とは思わずに将来的な電気工事において必要不可欠なスキルを養っているんだと意識した上で記載していくことが大切です。

電気工事の図面には、複線図とは別に単線図と呼ばれるものもあります。単線図と複線図の違いの理解は、電気業界に従事する上で欠かせません。

以下の表は、単線図と複線図の違いをまとめたものです。

| 単線図 | 器具やスイッチが「どこに配置されているか」と、それらが「どのようにつながっているか」という関係性を、1本の線でシンプルに示した図。全体の「路線図」のようなもので、施行の設計図ではなく見る人に何の設備がどこにあるかを伝えるための図。 |

|---|---|

| 複線図 | 単線図を元に、電源の接地側(白線)・非接地側(黒線)や、器具間の渡り線など、実際に使用する電線をすべて書き込み、どの線がどこに接続されるかを具体的に示した図。これは、実際の工事で使う「施工図」にあたる。 |

それぞれの違いから、技能試験は「路線図(単線図)」を見て、正確な「施工図(複線図)」を自分で描き起こし、その通りに配線する能力が問われる試験と言い換えられます。技能試験に合格するため、この違いは必ず把握しておきましょう。

技能試験本番で複線図を書く際、基本的には次の順序で進めましょう。

すぐに全部覚えなくても問題ありません。ご紹介するポイントを押さえて徐々に覚えていくことが大切です。ただし、実際の現場では書き方や圧着時の刻印などを押さえておく必要があります。

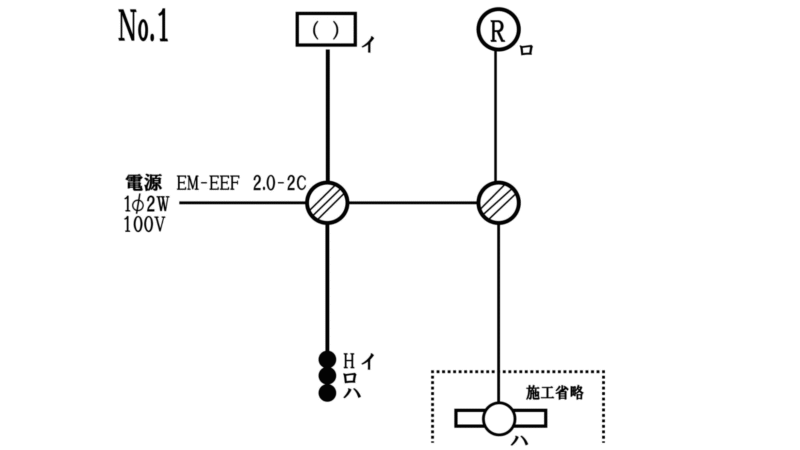

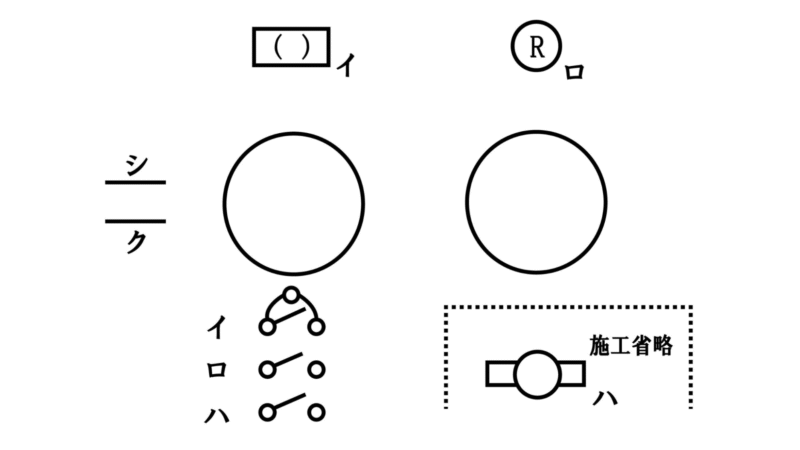

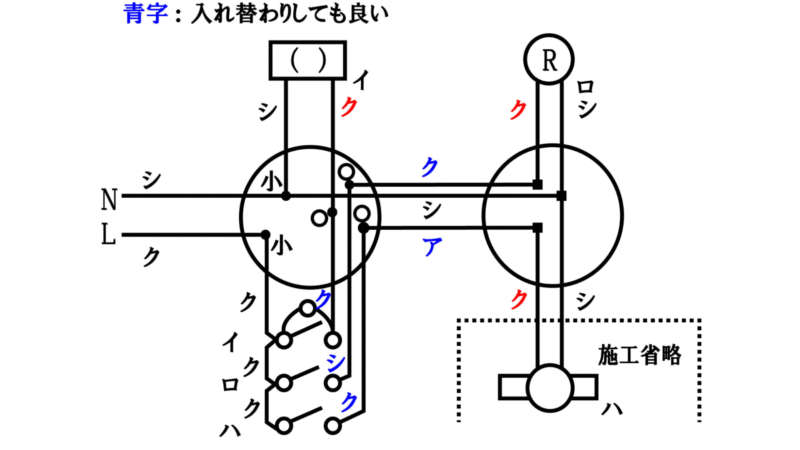

ここでは、第二種電気工事士の候補問題No.1を例に複線図の書き方をご紹介します。

▼候補問題No.1 単線図

試験開始の合図が出たら、まずは施工条件を読みましょう。候補問題を練習したときと施工条件が異なる場合があるためです。

例えば、予想問題や練習問題で電線の色の指定がなかった箇所に対し、電線の色の指定がなされている可能性もあります。この場合、施工自体で問題なくても、色の指定が守れていないと不合格になります。

時間を上手く使えば問題なく施工を間に合わせられるので、まずは落ち着いて施工条件を確認するところから始めましょう。

施工条件を確認したら、単線図に従って器具と電源線を配置します。すぐに電線と器具を接続するのではなく、順序立てて作業を進めることがポイントです。

▼ここでの手順

この段階で記入するのは上記の3点です。施工条件の確認と記入が終わったら、次の「電源の白線と該当する器具を接続する」に進んでください。

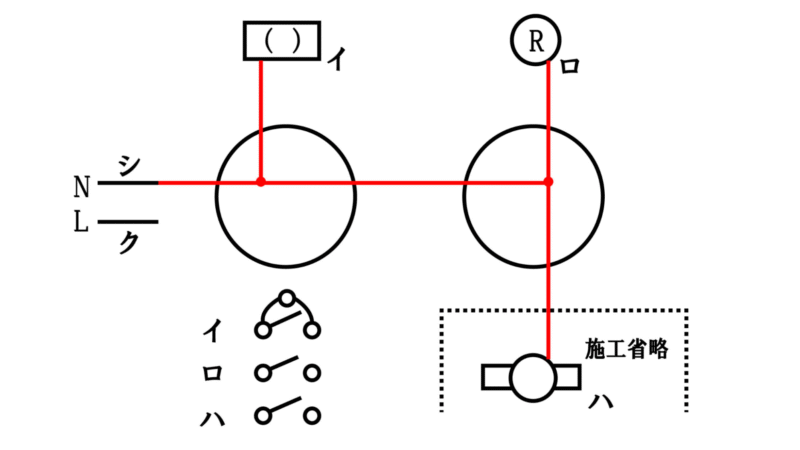

次に、電源の接地側(白線)をコンセントおよび負荷に接続します。第二種の候補問題No.1ではコンセントがないため、負荷への接続のみとなります。

ここでの接続対象となるのは、以下の3つです。

コンセントがある場合は、同様に電源の白線と接続しましょう。

電源の白線を接続することで電流の戻り経路が確保されます。また、接地側とされる通り、最終的には変圧器2次側の接地されている相でもあります。接地側と合わせて、非接地側(黒線)が負荷を介して接続されると、電気が使える回路が成り立つというわけです。

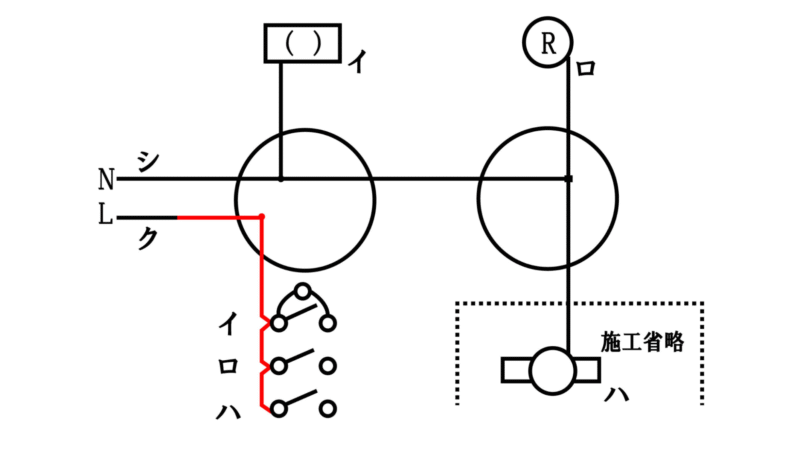

接地側を接続した後で、電源の非接地相(黒線)とコンセント・スイッチとの接続を行いましょう。接地側と同時に記載しないのは、混同して誤った複線図になるのを防ぐためです。

第二種の候補問題No.1の場合、コンセントがないことからスイッチと電源の黒線を接続します。流れは、以下のとおりです。

ここまでの手順で電源の黒線・白線の接続が完了しました。後は、スイッチと該当する器具を接続すれば、回路が完成します。

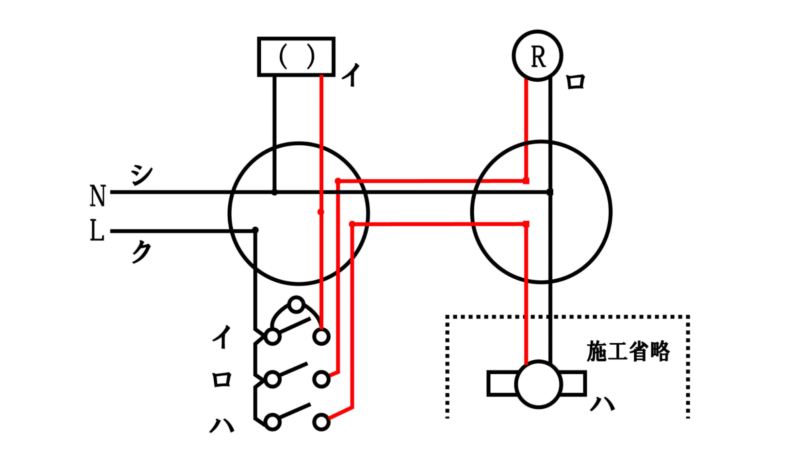

電源線を接続し終えたら、スイッチと該当する器具の接続を行いましょう。この手順を最初に行わないのは、使用した黒線や白線が電源の役割を担うのか、器具との接続でただつながれているだけなのかの違いが見分けにくくなるためです。

第二種の候補問題No.1の場合、接続するスイッチと器具の関係は以下のとおりです。

また、スイッチと器具の接続に色の指定はありませんが、まれに施工条件で指定されているケースもあります。候補問題によって接続するスイッチ・器具の種類が異なるため、冒頭の手順でご紹介したように、施工条件を確認しながらミスなく複線図を完成させましょう。

スイッチと器具を接続した段階で、配線上の複線図は完成しています。後は、電線の色やリングスリーブの刻印、接続コネクタの記載などを行って、より施工しやすい状態にしておきましょう。

以下の表は、電線の太さと本数に基づくリングスリーブの刻印をまとめたものです。

| 電線の太さ | 電線の本数 | リングスリーグの刻印 |

|---|---|---|

| 1.6mm | 2本 | 特小(〇) |

| 1.6mm | 3~4本 | 小 |

| 2.0mm | 2本 | 小 |

| 1.6mmが1~2本、2.0mmが1本 | 小 | |

| 1.6mm | 5~6本 | 中 |

| 2.0mm | 3~4本 | 中 |

| 1.6mmが3~5本、2.0mmが1本 | 中 | |

| 1.6mmが1~3本、2.0mmが2本 | 中 | |

技能試験では、電源の黒線・白線がどう接続されるのか、リングスリーブで圧着接続する際は、どの刻印で圧着するのか関係性を把握しておきましょう。何回か繰り返して練習することで、本番でも焦らず対処できるになります。

複線図の作成でやりがちなミスや効率的な学習方法は後述するので、ぜひ参考にしてみてください。

複線図を作成する際、やりがちな失敗は以下の通りです。

それぞれの内容についてみていきましょう。

まず起こしがちなミスがスイッチに接地側の白線を記入してしまうことです。スイッチは、器具の機能的にON・OFFすることで機器を制御するためのものなので、出口側である白線を入れても正しく機能しません。

そのため、スイッチの一次側には電源の黒線、スイッチの二次側には器具の一次側に接続するというわけです。その後、器具の二次側に電源の白線が接続されて正しい開路が完成します。

続いてやりがちなミスが、コンセントを含めた器具への配線忘れです。電源の黒線や白線を接続する際、本当であれば接続しなければならない器具への接続を忘れることで生じます。

例えば、コンセントであれば電源の黒線・白線ともに接続しなければなりません。回路として考える際、そのコンセントに家電などの電源線を接続して使用する流れとなるためです。

このミスを防ぐためには、複線図を何回か繰り返し練習し、接続する機器にどういったものがあるかを正しく理解することが大切です。

本番の試験でやりがちなミスは、線の色の指定を守れていないことです。実施年度によっては施行条件で配線の色の指定が細かくされている可能性があります。

施工条件で色の指定がされているにもかかわらず、違った色で配線していると、技能試験に不合格となります。そのため、何度も繰り返しお話ししているとおり、試験が開始されたらまずは施工条件を確認することが大切です。

電気工事士の技能試験を効率よく学習する方法は、主に以下の3つです。

それぞれの学習方法について詳しく解説します。

複線図を素早く正確に記入できるようになるためには、何度も繰り返し練習するしかありません。候補問題の複線図を2〜3回練習し、迅速に作成できるよう対策してください。目標は、試験開始から3〜5分で完成させることです。

本記事で紹介した方法を徹底的に繰り返すことで、必ず複線図を素早く正確に描く力は向上します。施工条件を確認した後で順序通りに記載することを徹底してください。

候補問題全13問を2〜3回繰り返し覚えることが、技能試験合格への第一歩です。

技能試験では、手順を省略せず順番通りに行うことを意識してください。手順を省略することでミスが発生しやすくなることです。

技能試験は大きく、以下の手順に分けられます。

何度も繰り返し練習すると、作業に慣れて「手順を省略・同時進行しても平気だろう」と思うタイミングもあるでしょう。ただし、複線図とケーブルの切断を並行した結果、複線図が間違っていて、すでに違った長さでケーブルを切断してしまったなどのミスにつながる可能性も考えられます。

そのため、手順を省略するのではなく、一つひとつの作業を正確かつ素早く行うことに力を注ぐことが大切です。

実際に工具を用いて施工する際は、焦らず落ち着いて作業することが大切です。時間がないからと焦っても良い結果にはつながりません。

焦らず落ち着くためには、これまでご紹介したように、「どんな手順で何をしていくのか」を頭の中で思い描く必要があります。まずは複線図を記載する、その後でケーブルの処理を行って接続するようなイメージです。それに伴って複線図を正しく記載したり、素早くケーブル処理できたりすると、より落ち着いて行動できます。

いきなり合格レベルの技術力を身につけるのは難しいので、繰り返し練習しながら落ち着いて作業できるように力をつけていきましょう。

この記事では、電気工事士の技能試験で必要不可欠な複線図について詳しく解説しました。複線図は、配線作業を行うための設計図のことで、実際の現場でも単線図をもとに正しく複線図を記載する力が求められます。

複線図を描けるようになるには、何度も候補問題を繰り返し練習し、施工条件を確認した後で焦らずに記入していくことが大切です。実際の施工では、手順を省略せず順番通りに進めることも意識してみましょう。

CIC日本建設情報センターでは、「電気工事士」の受験者に向けたWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら、最短距離で合格を目指せる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。

電気工事士の就職先とは?未経験からの就職方法と活躍できる業界を解説

電気工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士消防設備士工事担任者

電気系資格を徹底比較!活かせる仕事や取得難易度、将来性を解説

女性の電気工事士とは?活躍できる背景と資格取得のポイントを徹底解説

電気工事士への転職・就職は未経験でも可能?年収を上げるコツも解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン

建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介

建設業の主な職種一覧!仕事内容や平均年収について解説 – 建設キャリア転職 –

未経験でもビルメンへの転職は可能?求人の有無や年収、仕事内容を解説 – 建設キャリア転職 –

30代〜40代のビルメン転職は未経験でも売手市場!転職のポイントを解説