フルハーネス型墜落制止用器具は、高所作業時に墜落を防止するための安全帯のひとつです。2019年2月の法改正により、高さ6.75メートルを超える高所作業でも、原則としてフルハーネス型の使用が必須となりました。ただし、なぜ着用が必要なのか重要性などを把握したい方は多いのではないでしょうか。

この記事では、フルハーネス型墜落制止用器具の重要性について詳しく解説します。災害事例から原因を分析し、より労働災害を防止するために必要なこともご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

公開日:2025年8月27日 更新日:2025年8月27日

フルハーネス型墜落制止用器具は、高所作業時に墜落を防止するための安全帯のひとつです。2019年2月の法改正により、高さ6.75メートルを超える高所作業でも、原則としてフルハーネス型の使用が必須となりました。ただし、なぜ着用が必要なのか重要性などを把握したい方は多いのではないでしょうか。

この記事では、フルハーネス型墜落制止用器具の重要性について詳しく解説します。災害事例から原因を分析し、より労働災害を防止するために必要なこともご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

建設業や製造業などでは高所作業を伴う現場に従事することもあります。現場では、作業者の命を守るために、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が欠かせません。特に高さ2メートル以上の作業床・手すりや囲いの設置が困難な場所で作業を行う場合、労働安全衛生法によってフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられています。

また、2019年2月の法改正により、高さ6.75メートルを超える高所作業でも、原則としてフルハーネス型の使用が必須となりました。

加えて、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業者は、特別教育の受講が義務付けられています。事業者は、該当する作業に従事する労働者に対して、必ず特別教育を受講させなければならず、未受講者を従事させると罰則が適用される恐れがあります。

ここからは、フルハーネスに関する代表的な災害事例を3つご紹介します。

災害事例をもとにフルハーネスの重要性や災害防止対策の大切さについて理解を深めていきましょう。

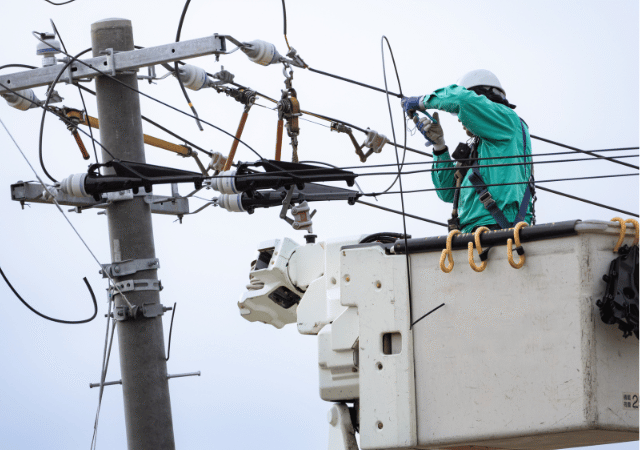

電力会社の変電所にて生じた墜落・宙づり事故です。鉄塔を移動する訓練を行っていた際に生じました。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 発生状況 | 電力会社の変電所で鉄塔間を移動する訓練を行っていた被災者が、高さ約10mの電線から墜落して宙づり状態となった。約10分後には意識不明状態であった。約30分後に救助されたが死亡が確認された。 |

| 事故の原因 | ・フルハーネス型安全帯を着用していなかった。 ・ダイニーマスリングを携帯していなかった。 |

| 結果 | 事故発生から約10分後には意識不明状態。約30分後に救助されたが死亡が確認された。 |

| 防げたポイント | ・フルボディハーネスの着用が必要不可欠 ・スリング2本の常時携帯によってももの圧迫による苦痛を緩和し、延命措置を図る |

被災者がビル窓ガラスクリーニングをブランコ作業中にブランコ台から墜落した事例です。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 発生状況 | 被災者がビル窓ガラスクリーニングをブランコ作業で行っていたところ、メインロープがつり元から外れブランコ台から墜落した。ライフラインにより地面への墜落は避けられたものの、安全帯で宙づり状態となった。被災者の救出には約1時間を要し、搬送先の病院で内臓圧迫等により死亡が確認された。 |

| 事故の原因 | ・フルハーネス型安全帯を着用していなかった。 ・ダイニーマスリングを携帯していなかった。 |

| 結果 | 搬送先の病院で内臓圧迫等により死亡が確認された。 |

| 防げたポイント | ・フルボディハーネスの着用が必要不可欠 ・スリング2本の常時携帯によってももの圧迫による苦痛を緩和し、延命措置を図る |

参考:3.過去に宙づりで死亡した災害の検討(第 3 の事例)

安全帯のランヤードが重機の操作レバーに引っ掛かりキャタピラと車体に挟まれた事例です。積込機械作業の現場にて労働災害が生じました。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 発生状況 | 被災者は重機を使用して解体したコンクリートガラを破砕機に投入する作業を行っていた。また、破砕機を操作する作業も行っており、破砕機に上るときは、2m以上の高所作業となるため、発注者からフルハーネス型安全帯の着用が義務付けられていた。被災者は積込作業が一段落し、エンジンをかけたままロックレバーを上げて降りようとしたときに、安全帯のランヤードがロックレバーと操作レバーに引っ掛かったため、重機が旋回しキャタピラと車体の間に挟まれた。 |

| 事故の原因 | ・フルハーネス型安全帯を着用したまま重機作業を行った。 ・エンジンをかけたまま重機を降りようとした。 |

| 結果 | 安全帯のランヤードが重機の操作レバーに引っ掛かりキャタピラと車体に挟まれた |

| 防げたポイント | ・重機を運転するときは、フルハーネス型安全帯を着用しない。 ・重機から降りるときは、必ずエンジンを切り、キーを抜くことを徹底させる。 |

墜落災害の多くに共通するパターンとして、「現場慣れによる油断」と「時間的プレッシャーによる安全手順の省略」が挙げられるでしょう。

現場に慣れてくると「今まで大丈夫だったから」「自分は経験があるから大丈夫」「ゆっくり作業する時間がない」という過信・焦りから、安全帯の付け替えを怠ったり、不適切な使用方法を続けたりしてしまう恐れがあります。

またヒューマンエラーの観点から分析すると、疲労の蓄積や作業環境の変化への対応不足、コミュニケーション不足などが複合的に作用して事故につながっています。特に単独での作業時は、異常時の早期発見が困難となり被害が拡大する可能性があります。

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育では、単に器具の使い方を学ぶだけでなく、実際の災害事例を通じて危険予知能力を高め、「なぜフルハーネスの着用が必要なのか」を理解することが大切です。器具の正しい使い方や労働災害に関する知識などを体系的に身につけることで、正確かつ安全面も徹底した技術者になれるでしょう。

墜落災害を防ぐためには、作業者自身の安全意識の向上だけでなく、事業者側の積極的な環境づくり・改善が必要不可欠です。

まず事業者に対しては、労働安全衛生法第59条に基づき、危険または有害な業務に労働者を就かせる場合、特別教育の実施義務があります。フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業もその対象であり、未受講者を従事させた場合罰則が適用される恐れがあります。特別教育を修了した技術者のみ、現場に就いてもらうことが最初の対策です。

現場での具体的な対策としては、作業開始前のKY(危険予知)活動の徹底、フルハーネスの日常点検の実施、二丁掛けの原則化などが挙げられます。ほかにも、現場を監督・管理する技術者は定期的な安全パトロールを実施し、不安全行動を発見した場合は即座に指導することも大切でしょう。

また、特別教育を修了した後も、実技訓練を含めた実践的な講習を設けることも大切です。例えば、VR技術を活用した墜落体験、実際の器具を使用した装着訓練を定期的に実施することで、より作業者の理解度と危機意識を高められるでしょう。

事業者は、労働災害防止への教育に対する支出を、「コスト」ではなく「人命を守るための必要経費・投資」として捉え、継続的な安全教育体制を整えることが大切です。

この記事では、フルハーネス型墜落制止用器具の重要性について解説しました。

現場では、作業者の命を守るために、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が欠かせません。2019年2月の法改正により、高さ6.75メートルを超える高所作業でも、原則としてフルハーネス型の使用が必須となりました。

過去の事例から見ても、フルハーネスを着用していなかったために墜落したり、墜落した後で宙づりになったりなどの事故が生じています。事業者は、作業者に対して必ずフルハーネス型安全帯使用作業特別教育を受講してもらいましょう。

CIC日本建設情報センターでは、フルハーネス型安全帯使用作業特別教育の受講者に向けたWeb講座を用意しております。受講者がモチベーションを維持しつつ、効率的に学習できる内容となっておりますので、ぜひ参考にしてください。