「建設業では年間どれくらいの労働災害が発生しているの?」と気になる方はいるのではないでしょうか。建設業界では年間300人近くの技術者が作業中の事故で命を落としています。建設業は比較的事故が起こりやすい要因の集まる業種ですが、業界全体で見ても割合は高く、死亡事故を目指すための取組みは最も重要な課題といえるでしょう。

この記事では、建設業における死亡事故の現状と原因を詳しく解説します。法令・安全衛生教育・今後の展望の3つの視点を踏まえつつ、実際の事例も含めてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

建設業の安全問題とは

建設業における安全問題とは一体どのようなものなのでしょうか。まずは、建設業における安全性の重要性について解説していきます。

建設業における安全性の重要性

建設業は、私たちの生活に欠かせないインフラや建築物を生み出す重要な産業です。ただし同時に、労働災害の発生リスクが高い業界としても知られています。実際、高所作業・重機の操作・多様な職種の連携など、建設現場には危険要因が数多く存在します。

安全性の確保は単純に、「法令遵守さえしていればいい」というわけではありません。労働災害を防止して、労働者一人ひとりの命と健康を守ることは事業者側の社会的責任であり、中長期的な事業運営の土台・基盤となります。また、事故が発生すれば工期の遅延や補償費用の発生など、仕事の面や経営面でも大きな損失につながるでしょう。

安全で働きやすい職場環境の整備づくりや必要に応じた安全衛生教育の受講など、建設業界全体で安全性を見直し、再構築していくことが今では大切になっています。

建設業の死亡者数の現状

続いて、建設業の死亡者数の現状について解説します。最新の統計データと建設業の死亡率が他業種と比べて高い理由をご紹介しますので、労働災害をどのように防止していくか考える上での参考にしてみてください。

最新の統計データ紹介

厚生労働省が発表した令和5年の労働災害発生状況によると、建設業における死亡者数は223人となっています。前年の281人から58人減少、20.6%の低下を示しました。全産業の死亡者数755人のうち、建設業が占める割合は29.5%と、依然として高い水準にあります。

事故の型別では、墜落・転落が86人(38.6%)と最も多く、次いで交通事故(道路)が25人(11.2%)、飛来・落下が21人(9.4%)、崩壊・当落が18人(9.1%)となっています。特に墜落・転落事故は、建設業のみならず全業種で大きな問題といえます。建設業においても、無視できない問題といえるでしょう。

建設労働災害防止協会の令和6年度事業計画では、死亡災害の減少率15%以上を目標に掲げています。建設業界全体で安全性の強化に取り組んでいますが、目標達成には更なる努力が必要な状況です。

建設業が他産業と比べて死亡率が高い理由

先ほどのデータから見ると、死亡者数の約3分の1を建設業が占めています。建設業の死亡災害発生率が高い背景には、業界特有の構造的な問題があります。

まず挙げられるのは、高所作業や重機操作など、そもそもにおいて危険を伴う作業が多いことです。製造業などとは違って作業環境も日々変化し、天候の影響も受けやすい点から、リスク管理が難しいことも理由として考えられるでしょう。

また、元請け・下請けという構造面から、安全管理の責任の所在が不明確になりがちです。小規模事業者では、安全教育や設備投資に十分な資源を割けない場合も多く、安全対策のレベルにばらつきが生じています。

さらに、工期優先の風潮や、「建設業において危険は付きもの」という昔ながらの意識も根強く残っています。加えて、熟練労働者の高齢化と若い技術者の経験不足により、技術や安全意識の継承が難しくなっている点も、事故リスクを高める要因といえるでしょう。

それぞれの作業における安全衛生教育を実施し、各作業の知識・技術力を身につけてもらった上で作業を実施することが大切です。

死亡事故が発生する主な原因と背景

ここでは、建設業において死亡事故が発生する主な原因と背景について解説します。実際生じた事例をもとに建設業の安全性について見直してみましょう。

主な死因と背景

建設現場における死亡事故の主な要因は、墜落・転落事故です。足場からの転落、開口部からの墜落、屋根や梁からの転落など、高所作業に伴う事故が後を絶ちません。安全帯の不使用や不適切な使用、手すりの未設置、作業床の不備などが直接的な原因となっています。

また、重機による事故も深刻です。クレーンなどの車体に挟まれる、敷かれるなどの事故も生じています。こちらも操縦ミスや周囲の確認不足、誘導員との連携不足などが主な要因です。

このほか、労働環境の問題も見逃せません。長時間労働による疲労の蓄積、猛暑下での熱中症、不十分な休憩時間などが、注意力の低下や判断ミスを招いています。また、外国人労働者の増加に伴い、言語の壁による意思疎通の問題も新たなリスク要因となっています。

労働環境に関しても適宜、安全衛生教育を受講してもらうことが大切です。外国人労働者に関しては外国語に対応した講座を受講してもらうのが良いといえるでしょう。

事例1. 高圧電線を掴んで感電

新築工事現場で発生した感電死亡事故の事例です。2階床のコンクリート打設作業中、公道上に配置したコンクリートポンプ車のブームが高圧電線に引っ掛かりました。被災者は枠組足場の6層目(最上層)から、引っ掛かったブームを外そうとして高圧電線を直接掴んでしまい、感電して足場上に倒れました。

主な対策としては、高圧架空電線の防護措置の徹底が挙げられます。電力会社と事前に話し合いを行い、防護管の設置や離隔距離の確保が必要です。また、高圧電線付近での作業や足場に関する安全衛生教育を実施し、電気の危険性・足場の重要性について作業員全員が正しく理解・認識することが大切です。

『建設業における 仮設機材に関する死亡災害事例集』p16

事例2. 足場の端部を越え墜落

| 足場の種類 |

枠組足場 |

| 作業の状況 |

足場の解体作業中 |

RC造2階建て建築物の改修工事現場で、枠組足場の解体作業中に発生した墜落事故です。被災者は足場5層目から7m下方の地上に墜落しました。長さ6.8mの頭つなぎ用単管を地上に下ろすため、単管の端部を持ちながら幅50cmの作業床上を後退していたところ、足場の端部を越えて墜落しました。このとき、被災者は安全帯を着用していませんでした。

主な安全対策は、妻側2段手すりの設置による墜落防止措置の強化です。また、安全帯の確実な使用も欠かせません。フルハーネス型安全帯の着用と、親綱への確実な連結が求められます。解体作業時は特に墜落リスクが高まるため、このような作業手順の徹底と安全確認が必要不可欠です。

『建設業における 仮設機材に関する死亡災害事例集』p18

事例3. 他の作業者の背後を通過しようとし、足場上から墜落

| 足場の種類 |

枠組足場 |

| 作業の状況 |

足場の組立て作業中 |

枠組足場11層目の組立作業中に発生した墜落事故です。被災者は19mの高さから墜落・転落しました。ウインチで荷揚げされた足場材の運搬と組立作業において作業床幅50cmの足場上を往来中、壁つなぎ用アンカーの打設作業を行っていた他の作業者の背後を通過しようとして足場から墜落しました。

主な安全対策として、手すり先行工法の採用が推奨されます。足場の組立・解体時から手すりを先行して設置することで、墜落リスクを大幅に低減できます。また、安全帯の使用はもちろん、狭い作業床での作業者同士の連携や、声掛けによる安全確認の徹底が大切です。高所にて人が混み合うのを避ける作業計画の立案も必要といえるでしょう。

『建設業における 仮設機材に関する死亡災害事例集』p20

安全対策の現状と課題

ここからは、建設業における安全対策の現状と依然として残されている課題について解説します。なぜ法令が整備され、どのような課題が残っており、解決に向けて何が行われているのかまでチェックしてみましょう。

法令や規則の概要と適用状況

建設業の安全性に関する法令は、労働安全衛生法です。労働安全衛生法は、労働災害の防止と労働者の安全・健康の確保を目的とし、事業者に対して様々な内容を義務づけている法のことです。

例えば、墜落する恐れのある作業における墜落防止措置、クレーン関連の技能講習受講義務、定期自主検査、作業主任者の選任など、具体的な安全基準が定められています。

労働安全衛生法には膨大な量の内容が定められていますが、違反すると罰則が適用される恐れがあります。では、なぜ法令があり、違反には罰則が設けられているのでしょうか。それは、労働者の命と健康を守るため、すべては安全のためです。

法令は、労働災害の防止を目的にしたものですが、ただ定められているわけではありません。過去の事故の教訓から生まれたルールをまとめたものが法令です。そのため、罰則は単なる処罰ではなく、安全意識を高めて事故を未然に防ぐために必要となります。

ただし、事故の事例や発生状況からも分かるとおり、工期の圧力や慣れによる油断から、法令違反が後を絶ちません。「少しくらいなら大丈夫」「自分は経験が豊富だから関係ない」という甘い考えが、取り返しのつかない大きな事故につながります。

法令遵守は最低限の義務であり、それに加えて安全意識を徹底した自主的な取り組みが労働災害の防止で欠かせないものとなるでしょう。

建設業界での安全対策の実例(安全教育、安全装備の導入など)

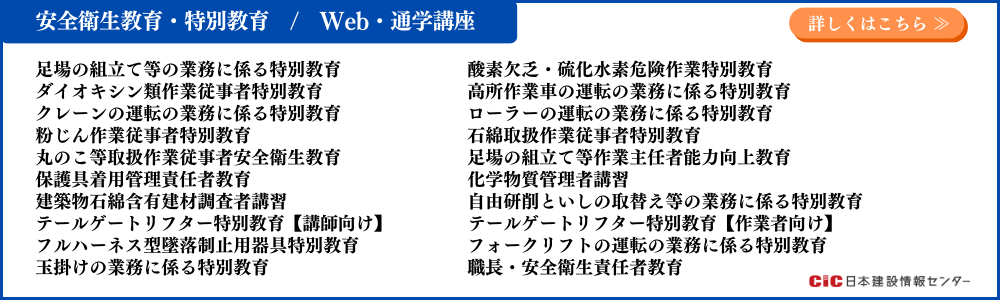

建設業界では現在もなお、様々な安全対策が実施されています。安全教育の分野では、新規労働者教育、職長・安全衛生責任者教育、特別教育など、体系的な教育制度が整えられています。

重機や機器の取り扱いに関する安全衛生教育や技能講習など種類はさまざまです。中には外国語に対応した安全衛生教育を実施している機関もあり、外国人労働者が受講しやすいよう工夫しているものもあります。

また、安全装備の導入も進んでいます。例えば、フルハーネス型安全帯の義務化により、墜落時の身体への衝撃が大幅に軽減されました。また、IoTセンサーを活用した作業員の位置情報管理など、最新技術を活用した安全管理システムの導入も検討・開始しています。

このほか、大手ゼネコンを中心に、「安全の見える化」も推進されています。ヒヤリハット事例の共有、KY(危険予知)活動の活性化、安全パトロールの強化など、現場の安全意識を高める取り組みが日々行われています。しかし、中小企業への浸透や、協力会社を含めた安全性の徹底には、依然として課題が残されており、今後も事業者・労働者一人ひとりの意識づくりが欠かせません。

死亡者数削減に向けた取り組みと今後の展望

建設業界の死亡事故削減には、事業者側と労働者の両方における意識の改善が不可欠です。経営者は安全性に関しての出資を「コスト」ではなく「必要なお金」として捉え、安全性確保を最優先事項として打ち出す必要があります。

現場では、ベテランの技術者が若手に安全の大切さを伝えながら、安全性は全員が持つべき意識であることを根付かせることが求められます。

また、技術革新の活用も大きな可能性を秘めています。建設DXの推進により、危険作業の自動化・ロボット化が進んでいます。ドローンによる高所点検、遠隔操作重機の導入、BIMを活用した施工計画の最適化など、人を危険から遠ざける技術が実用化されています。また、ウェアラブルデバイスによる作業員の健康管理システムなどの開発も進んでいます。

建設労働災害防止協会の計画では、2027年(令和9年)までに死亡災害を15%以上減少させることを目標としています。目標達成により期待される効果は、単なる数値の改善にとどまりません。安全な職場環境の実現は、建設業の魅力向上につながり、若手人材の確保にも影響を及ぼすことでしょう。また、事故による工期遅延や補償費用の削減により、企業の競争力強化にもつながることが予想されます。

まとめ

この記事では、建設業における死亡者数の現状や死亡事故ゼロを目指す上での課題・取組みについて解説しました。建設業における死亡事故の削減は、業界全体で取り組むべき重要な課題です。現在も年間300人近くの技術者の命が失われている現実を直視し、一人ひとりが当事者意識を持って意識の改善・行動することが求められています。

現場での仕組み面では、法令遵守の徹底と、自主的な安全管理体制づくりが必要です。意識の面では、事業者側から現場作業員まで、全員が「安全第一」の意識を徹底し、危険予知や情報共有などを実践することが大切です。技術者の経験年数に関係なく、安全性を最優先した行動を取りましょう。

技術の面では、DXやAIなどの最新技術を積極的に活用し、人を危険から守る環境を整備していくことが求められます。ほかにも、必要に応じた安全衛生教育を実施して作業者が現場に着手するより前に必要な知識・技術力を身につけてもらいましょう。

CIC日本建設情報センターでは、建設業関連の安全衛生教育講座を多く提供しております。技術者一人ひとりがモチベーションを維持しつつ、必要な知識を効率的に学べる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。