工事現場で使用されている足場にはどのような種類があるのでしょうか。足場の種類によって、必要な教育や資格が異なるので、こちらの記事で確認してみましょう。

この記事では、足場の種類と特徴、用いられる部位、さらに足場に関する教育や資格と役割について詳しく解説します。

公開日:2025年4月28日 更新日:2025年5月21日

工事現場で使用されている足場にはどのような種類があるのでしょうか。足場の種類によって、必要な教育や資格が異なるので、こちらの記事で確認してみましょう。

この記事では、足場の種類と特徴、用いられる部位、さらに足場に関する教育や資格と役割について詳しく解説します。

ここからは、下記8種類の足場について詳しく解説します。

| 足場の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 単管足場 | 直径48.6mmの単管をつなぎ合わせて組み立てる |

| 単管ブラケット足場 | 単管足場にブラケットとアンチを用いて組み立てる |

| くさび式足場 | 金具の「くさび」を打ち込んで組み立てる |

| 枠組み足場 | 鋼管を溶接して作った建枠を基盤に、脚注ジョイントや筋交いなどを用いて組み立てる |

| 吊り足場 | 上部から吊り下げて組み立てる |

| 移動式足場(ローリング足場) | 車輪が取り付けられており移動させることができる |

| 脚立足場 | 脚立の間に足場板をかけ渡して組み立てる |

| 次世代足場 | 従来の足場の規格を、安全面・施工面・管理面などから見直した新規格の足場 |

単管足場とは、直径48.6mmの鋼管を使用して組み立てる足場です。単管に金具のクランプを接続しボルトで締め付けて設置するので、ホームセンターなどから部材を調達して組み立てることもできます。

簡単に自由度の高い設置をすることができますが、組み立てや解体にやや時間がかかったり、安全面にやや不安があったりすることが懸念点です。

単管ブラケット足場とは、単管足場に「ブラケット(金具)」と「アンチ(足を乗せる板)」を取り付けて作る足場のことです。単管ブラケットよりも安全性が高まり、移動も容易になるため、密集地での工事にも適しているでしょう。

一方で、ブラケットを取り付けることから設置や解体に時間がかかることも、押さえておいてください。

くさび式足場とは、金具のくさびを打ち込み、部材同士をつなげて組み立てる足場であり、商品名から「ビケ足場」と呼ばれることもあります。

ハンマー1本で組み立てられるため簡単かつ手軽に設置でき、狭い場所での設置も問題なく行える点がメリットです。ただ、ハンマーを使用するからこそ、組み立て時の騒音には配慮する必要があります。

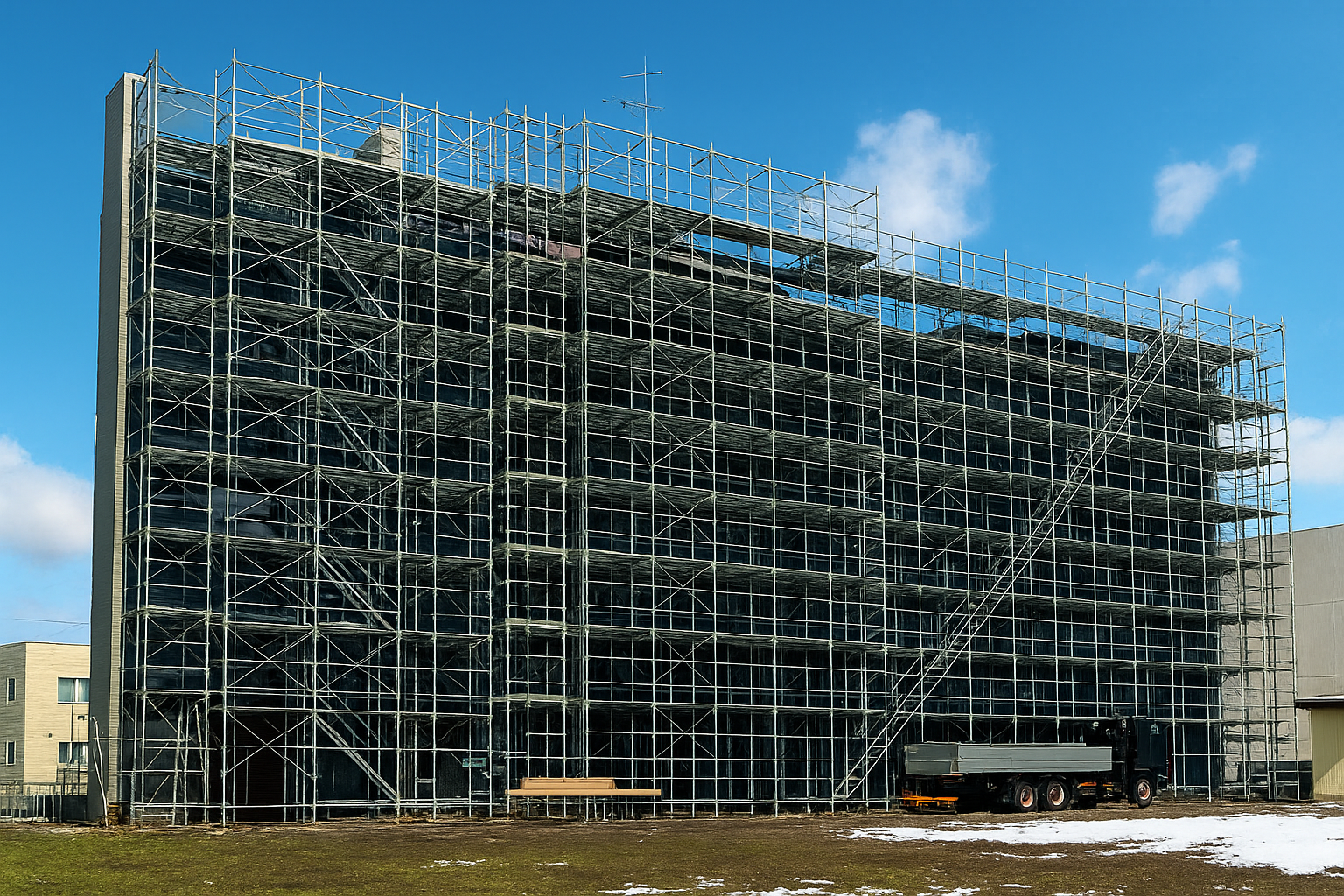

枠組み足場とは、鋼管を溶接して作った建枠を基盤に、脚注ジョイントや筋交いなどを用いて組み立てる足場であり、現在最も一般的に使用されています。

軽くて強度が高く、組み立てや解体も比較的簡単なので、高層建築物にも使用することが可能です。比較的大掛かりな足場となるため、設置場所のスペースを確保することが大切になります。

吊り足場とは、上部から吊り下げることで組み立てる足場です。橋梁やプラントなど、地面に足場を設置できない場所や、十分な広さがない場所であっても組み立てることができます。

一方で、吊り下げていることから落下事故などのリスクが高いうえ、「足場の組立等作業主任者」を選任して作業する必要があります。

移動式足場(ローリング足場)とは、移動できるようにキャスターがついている足場です。組み立てた後でも動かしたり高さを調整したりできるので、設備工事や配管、塗装など幅広い場面で使用されています。

注意点としては、足場に作業員がいるときに移動させないことや、キャスターブレーキをかけ忘れないことが挙げられるでしょう。

脚立足場とは、脚立の間に足場板を渡すことで組み立てる足場です。屋内の壁や天井の作業などに用いられる仮設の足場であり、組み立てや解体が行いやすいので自宅でのDIYでも使用されることが多いでしょう。

一方で、上に組んでいくことができないため高さ制限があり、本格建築時には使うことができません。

次世代足場とは、従来の足場の規格を見直し、作業者の安全や作業効率などをふまえたうえで組み立てられた新規格の足場です。広く作業しやすい空間が確保されるため、以前のように腰をかがめて作業する必要がなくなり、作業者の負担を軽減することができます。

足場に用いられる主な部位としては、以下のとおりです。

| 部位の名称 | 特徴 |

|---|---|

| 足場板・踏板・鋼製布板 | 足場に使う作業床板 |

| 支柱 | 足場全体を支える鋼管 |

| プレス・筋かい | 足場の構造を補強するための資材 |

| 手摺 | 作業床の端部に設置される手すりや手すり枠 |

| ジャッキ | 足場の高さを調節するための機材 |

| ジャッキベース | ジャッキを取り付けるための台座 |

| ブラケット | 足場の柱と足場材をつなぐ部材 |

各部位の特徴を押さえながら足場を組み立てていきましょう。

こちらからは、足場に関する教育や資格、さらに役割についてご紹介します。

足場関連の教育や資格の取得を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

足場の組立て・解体・変更作業において、作業員の指揮・監督を行い、安全管理を徹底するためのスキルがあることを証明する資格です。こちらの資格所有者であれば、現場での危険を予測し、作業手順の決定や安全対策の指示を行うことができます。

こちらの資格保有者を、つり足場(ゴンドラを除く)・張出し足場・高さが5m以上の足場において、組立てや解体、変更の作業の場合に、現場の作業主任者として選定することが義務付けられています。受講するには、3年以上の足場作業における実務経験が必須です。

足場の組立て等作業主任者資格を持つ者が、新しい法令や技術、安全対策について学び、知識を向上させるための教育です。

受講することは義務ではありませんが、認識のアップデートや労働災害事故を防ぐため、およそ5年に1度の受講が推奨されています。作業主任者資格取得者の方が受講資格とされているので、該当の方は受講を検討してみましょう。

詳しい情報は、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」のページをご確認ください。

足場の組立て・解体・変更作業を行う作業員が、安全に作業するための基本的な知識や技術を習得するための教育です。足場の組立て作業を行うものは必ず受講しなければならず、受講するために実務経験は必要ありません。

詳しい情報は、「足場の組立て等の業務に係る特別教育」のページをご確認ください。

建築物や構造物の鉄骨組立作業において、作業員の指揮・監督を行い、安全管理を徹底するためのスキルを磨く講習です。鉄骨工事特有のリスクを理解し、適切な作業手順の指示や安全対策を実施する役割を担当できます。

受講できる方は3年以上の足場作業における実務経験者であり、資格の取得により指揮・監督権限を持つことが可能です。

足場の組立てや鉄骨組立てを含む「とび工事」全般に関する技能を証明する国家資格です。

作業の技術力を証明するための資格であり、作業主任者としての指揮・監督や安全管理の責任を負うものではありません。

受講資格は級によって異なり、一定の実務経験が必要な場合もあります。

この記事では、足場の種類と特徴、用いられる部位、さらに足場に関する教育や資格と役割について詳しく解説しました。

足場での作業をより安全に進めるためにも、特別教育の受講がおすすめです。建設業向け教育事業26年のCICでは、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」と「足場の組立て等の業務に係る特別教育」について、自宅で好きなときに受けられる「Web講座」をご用意しています。

手軽な受講を考えている方は、ぜひWeb講座の詳細を確認してみてください。

足場の組立て等の業務に係る特別教育はオンライン受講がおすすめ!受講方法から流れ、メリットまで解説

建築施工管理技士土木施工管理技士電気工事施工管理技士管工事施工管理技士電気通信工事施工管理技士電気工事士危険物消防設備士工事担任者足場特別教育玉掛け特別教育高所作業車クレーン

建設業界で働きたい!実務経験なしでも取れる資格をご紹介

足場の組立て等の業務に係る特別教育の重要性と災害事例から学ぶ作業環境と安全意識

【外国語対応】足場の組立て等作業主任者能力向上教育の受講するメリットなどを徹底解説!

死亡事故ゼロを目指す建設業界 仕組み・意識・技術、3つの視点で考える解決のヒント

【英語・ベトナム語・インドネシア語字幕対応】外国人労働者が足場特別教育を受講する方法は?

足場組立作業の主任者と作業者の違い、特別教育と技能講習の違い、申し込み方法などを解説

高所作業は重大な労働災害が発生しやすい危険な作業!確実な安全対策を取ろう