消防設備士は、建物に設置されている消防設備の安全を守る役割を担う国家資格です。消防法によって守られた独占業務であり、建物が存在する限り需要はなくなりません。

現在、業界全体では高齢化による人手不足が課題となっていますが、これは有資格者にとっては付加価値の高まるチャンスともいえます。AIやロボットに代替されにくい仕事であることも、将来性は高いといえるでしょう。

この記事では、消防設備士の将来性について詳しく解説します。消防設備士の将来性が高い根拠やキャリアプランをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

消防設備士の将来性が高い3つの根拠

消防設備士の将来性が高いといえる根拠は、主に以下の3つあります。

- 独占業務である点

- 建築物は維持・管理が必要である点

- AIやロボットに奪われにくい仕事である点

それぞれの内容について詳しく解説します。

根拠1. 独占業務である点

消防設備士は、消防法によって業務が保護されています。

例えば、消防法第17条の5では、消防設備士免状がなければ消防設備の工事や整備は行えないことが定められています。ほかにも、同法第17条および17条の3の3では、建物の所有者に消防設備の設置義務と定期点検・報告義務が課されており、消防設備士の業務は資格保有者しか従事できない独占業務です。

建物が存在する限り法律に基づいた仕事が発生するため、消防設備士は「なくならない仕事」となるわけです。

根拠2. 建築物は維持・管理が必要である点

消防設備士の仕事は、新築時の設備設置だけでなく、既存の建物に対する点検・メンテナンスが業務の中心です。日本国内には、オフィスビル・マンション・商業施設・工場など、消防点検・工事の対象物が多く存在するため、安定した仕事の基盤となっています。

また消防法により、消防設備の点検は年2回の実施(機器点検が半年に1回、総合点検が年に1回)が義務付けられています。一度設置された消防設備は、継続的な点検・整備が必要となるため、消防設備士の将来性が高いといえるわけです。

根拠3. AIやロボットに奪われにくい仕事である点

消防設備士の業務は、現場判断・顧客対応・トラブル解決など複合的な能力が求められます。そのため、AIやロボットに奪われにくい仕事です。

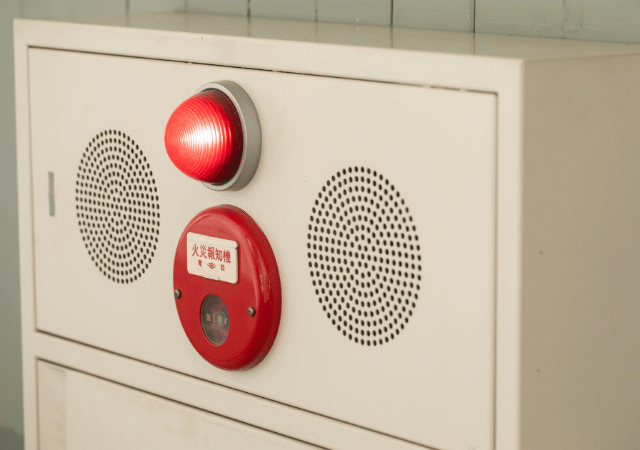

例えば、図面読解や施工、機器調整には高度な専門知識と物理的作業が伴います。特に火災報知器の感度調整や最適な設備配置の判断は、現場の状況に基づいた総合的な判断が必要不可欠です。

最終的な判断は人が確認して決める必要があることからも、消防設備士の専門性と現場対応力による付加価値はなくならないといえるでしょう。

データから見る消防設備士の需要と将来性

続いて、消防設備業界からの需要と将来性について解説します。どんな現状でどういった将来性を有しているのか、詳しくみていきましょう。

消防設備業界の市場と人手不足の現状

先ほどもご紹介した通り、消防用設備等の設置が必要な消防対象物は全国に多数存在しており、その数は今もなお増加しています。一方で、消防設備士の資格保有者はそれよりも少なく、保有していても業務に従事していない人も一定数存在すると考えられています。

特に業界全体として、ベテラン技術者の高齢化と若手入職者の減少による人手不足が大きな深刻な課題です。消防設備士の高齢化が進むと、今後数年で多くのベテラン技術者が引退することが予想されるでしょう。

ただし人手不足の現状は、裏を返せば有資格者にとっては需要の高さにつながります。就職や転職において有利な状況であり、経験を積めば好条件での転職も可能です。また、防災意識の高まりや、新しい消防システムの導入が進んでいることからも、将来性の高さにつながっているでしょう。

消防設備士の平均年収

消防設備士の平均年収は、保有資格の種類や経験年数、勤務先の企業規模によって異なりますが、一般的に260万円〜600万円程度が目安となります。これは日本の平均年収とほぼ同等かやや高い水準です。

また、経験を積んだベテラン技術者や複数の資格を保有している場合は、年収600万円以上も十分に狙えます。

ほかにも、資格手当などは年収アップにつながる大きな要素です。甲種消防設備士の場合、乙種よりも高額な資格手当が支給されることが多く、複数の資格を取得することで月数万円の手当が得られる場合もあります。

将来性を今以上に高めるためのキャリアプラン

消防設備士としてキャリアプランを形成する場合、どのように付加価値を高めていくかが大切です。将来性を今後より高めていくためのポイントは、主に3つあります。

- 需要の高い消防設備士資格を複数取得する

- 関連資格を取得して需要を高める

- 実務経験を積んだ後は独立や転職も視野に入れる

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

需要の高い消防設備士資格を複数取得する

消防設備士は甲種(工事・整備・点検が可能)と乙種(整備・点検が可能)に分かれており、甲種が特類・第1〜5類、乙種が第1〜7類まで分かれています。効率的にキャリアアップを図るためには、需要の高い資格から取得することが大切です。

中でも、自動火災報知設備などを扱う甲種第4類(乙種第4類)は、ほとんどの建物に設置されているため最も需要の高い分野です。次いで、消火器を扱う乙種第6類、屋内消火栓やスプリンクラー設備を扱う甲種第1類(乙種第1類)は、対応できる現場が多いため、価値が高いといえます。

これらの資格を組み合わせることで、ほとんどの消防設備に対応できるようになります。自身のキャリアプランに合わせて、需要の高い資格から戦略的に取得していくことが将来性・付加価値を高める上で大切です。

関連資格を取得して需要を高める

消防設備士の資格以外にも、電気系や管工事系の関連資格を合わせて持っていれば、ダブルライセンス人材として付加価値を高められます。

例えば、電気工事士の資格があれば、消防設備の電源・配線工事を一貫して担当できるため、実務上の大きな強みとしてアピールできるでしょう。また、管工事施工管理技士や電気工事施工管理技士の資格を取得すれば、大規模プロジェクトの施工管理も可能となるため、キャリアアップに直接つながります。

関連資格を取得することで対応業務の幅が広がり、待遇をよくしたり今よりも良い環境の企業に転職したりなどが可能です。CIC日本建設情報センターでは、電気工事士や施工管理系資格のWeb講座も提供しておりますので、上手く活用しながら積極的に取得を目指してみてください。

実務経験を積んだ後は独立や転職も視野に入れる

消防設備士は、実務経験と人脈を活かして独立も可能です。独立すれば高収入や自由な働き方を実現できます。

ただし、消防設備に関する知識・技術力に加え、顧客との信頼関係構築や営業力が求められます。もし独立しない場合でも、経験と関連資格で転職市場での付加価値を高めることで、大手企業への転職や管理職へのキャリアアップも期待できるでしょう。

まとめ

消防設備士は、消防法による独占業務・建物の維持管理需要・AIやロボットへの代替が難しいという点から将来性の高い資格・仕事です。全国で数多くの消防対象物が存在し、消防法によって年2回の定期点検が義務付けられている点も需要がなくならない理由といえるでしょう。

消防設備士としての付加価値を高めるには、需要の高い甲種第4類や乙種第6類、甲種第1類などから戦略的に取得し、電気工事士や施工管理技士などの関連資格もあわせて取得することが大切です。実務経験を積んだ後は、独立や好条件での転職も視野に入れることで、長期的に安定したキャリアを築けます。

CIC日本建設情報センターでは、消防設備士や電気工事士、施工管理系の資格のWeb講座を提供しております。受講者がモチベーションを維持しながら効率的に学習できる内容となっておりますので、ぜひ受講をご検討ください。