アスベスト(石綿)は、かつて優れた耐火性や断熱性から多くの建材に使用されていましたが、健康被害のリスクから現在では製造・使用が禁止されています。

ただし、2004年以前に建てられた建物の外壁サイディングには、今でもアスベストが含まれている可能性があります。そのため、建設業界で働く方やこれから業界を目指す方にとって、アスベスト含有建材の知識は安全な施工と法令遵守のために必要不可欠です。

この記事では、アスベストとサイディングの関連性について詳しく解説します。アスベスト含有サイディングの種類や調査の方法、業者に調査を依頼する場合のポイントなども触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

アスベスト(石綿)含有サイディングとは

アスベスト含有サイディングは、セメント質原料と繊維質(アスベスト)を主原料として板状に成形された外壁材です。アスベストは天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称で、優れた強度向上効果や耐熱性、施工性の高さから多くの建材に使用されていました。

アスベスト含有のサイディングは、耐久性や防火性といった優れた性能を持つ一方で、内包するアスベスト繊維が飛散することで深刻な健康リスクを引き起こす可能性があります。劣化や破損により飛散したアスベストを吸入すると、肺がんや悪性中皮腫などの重篤な疾患を引き起こす危険性があるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

中でも、1960年代~2004年頃までの建築物にはアスベストが多く使用されていました。2022年4月には法改正が行われ、一定規模以上の解体・改修工事を行う際には、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が義務化されています。

アスベスト含有サイディングの種類

アスベスト含有の恐れがあるサイディングの種類としては、主に以下のとおりです。

- 窯業系サイディング

- 建材複合金属系サイディング

- けい酸カルシウム板第1種

それぞれの種類について把握しておくことで、アスベストと建設の知識両方を結びつけながら知識を深められます。ここでは、各種の概要やアスベストの歴史をみていきましょう。

窯業系サイディング

窯業系サイディングは、セメントと繊維質を混合して板状に成形した外壁材で、日本の住宅で最も普及しています。1960年~2004年頃まで製造されていた製品には、補強繊維としてアスベストが含まれており、防火性や意匠性に優れることから、戸建住宅やアパートの外壁材として広く採用されました。

2004年に製造が禁止され、現在では無害な代替繊維が使用されています。

建材複合金属系サイディング

建材複合金属系サイディングは、金属製の表面材にアスベストを混入させた外壁材です。耐久性・断熱性・軽量性に優れており、凍害に強い特性から寒冷地を中心に使用されていました。

アスベストの健康被害のリスクが明らかになって以降、健康被害のリスクが明らかになり、1990年に製造が禁止されています。金属系サイディング自体は現在も使用されていますが、アスベストを含まない製品に切り替わっている傾向です。

けい酸カルシウム板第1種

けい酸カルシウム板第1種は、ケイ酸カルシウムとアスベストを原料として製造された板材です。耐火性や耐水性に優れていることから、主に一般建築物の天井材や壁材として使用され、住宅では浴室や台所などの水回りの内装材として多く採用されていました。

2002年に製造が中止され、現在ではアスベストを含まない製品が流通しています。

サイディングに含まれるアスベストの見分け方

サイディングに含まれるアスベストの見分け方として、主な方法は以下の3つです。

- 建築年代から推測

- 設計図書や建材メーカーの情報を確認

- 【必須】有資格者による分析調査

それぞれの内容について詳しく解説します。

建築年代から推測

アスベストの見分け方として、建物が建築された年代から判断する方法があります。

例えば、2006年(平成18年)以前に建てられた建物には、アスベストが含まれている可能性があります。特に1950年代~1970年代にかけて建築された建物は、アスベスト使用のピーク期にあたるため注意が必要です。

建築確認申請書や竣工図から建築年代を確認し、リフォーム歴などもあわせてチェックすることで判断しやすくなるでしょう。

設計図書や建材メーカーの情報を確認

建物の設計図書に記載された建材の商品名や製造年代を確認することで、アスベスト含有サイディングにおける含有の可能性を絞り込めます。国土交通省の「石綿含有建材データベース」などを活用すれば、商品名や型番・品番などから含有の有無を調べることが可能です。

【必須】有資格者による分析調査

2022年4月の法改正により、一定規模以上の解体・改修工事を行う際には、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が義務化されました。そのため、現場でサンプルを採取し、専門機関で分析を行うことで、確実にアスベストの含有を判定できます。

アスベスト含有サイディングに関しても例外ではなく、有資格者による分析調査にて含有の有無の確認が可能です。アスベスト調査の具体的な流れに関しては後述しますので、ぜひ参考にしてみてください。

サイディングにおけるアスベスト調査の具体的な流れ

サイディングにおけるアスベスト調査は、主に以下の4ステップで進められます。

- 書面調査

- 目視確認

- 分析調査

- 報告書作成と提出

アスベスト調査の流れを正しく理解することで、漏れのない適切な調査を実施できます。それぞれの内容についてみていきましょう。

ステップ1:書面調査

調査の第一段階として、建築物の設計図書や施工図面などの文書をもとに事前調査が行われます。書面調査では、以下の内容を確認します。

- 建築年次(アスベスト含有サイディングが規制された年代との照合)

- 使用建材の仕様

- 過去の改修・補修履歴

- アスベスト含有建材の使用記載

書面がない場合や記載が不明な場合でも、建築年代からアスベストがサイディングに使用されているかどうかの可能性を考慮することが可能です。ただし、書面の記載のみで判断せず、目視確認なども必ず実施する必要があります。

ステップ2:目視確認

書面調査の結果を踏まえ、実際の建築物で行うのが目視確認です。サイディングにおける目視確認では、以下の内容を確認します。

- 書面と実際の建物との差異の確認

- 後から改修・補修された箇所の確認

- アスベスト含有が疑われる建材の特定

アスベストは天井・壁・鉄骨・配管など、建物の至るところに使用されている可能性があります。調査対象範囲のすべての箇所を漏れなく確認することが大切です。

発じん性レベルによる優先順位

アスベスト含有建材は、解体時の発じん性(危険度)によって以下のように分類されており、優先度の高いものから順に調査します。

| レベル |

建材の種類 |

主な使用箇所 |

| レベル1 |

石綿含有吹付け材 |

鉄骨梁・柱の耐火被覆・天井・壁の吸音・断熱 |

| レベル2 |

アスベスト含有断熱材・保温材・耐火被覆材 |

配管の保温材・煙突の断熱材・屋根裏の断熱材 |

| レベル3 |

そのほかの石綿含有建材(成形板など) |

天井板・壁板・床材・外壁材 |

ステップ3:分析調査

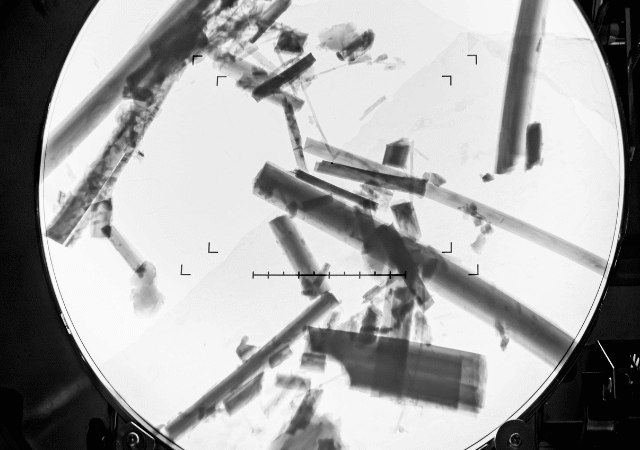

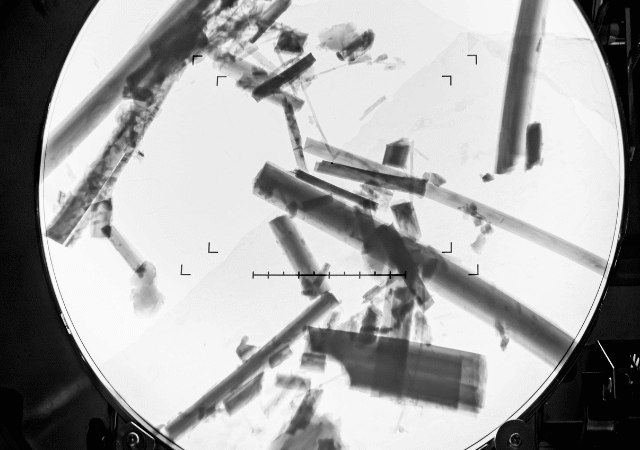

目視確認でアスベスト含有の有無が判断できない場合、建材のサンプルを採取し、専門の分析機関で分析調査を行います。主な分析方法は、以下の2つです。

- 偏光顕微鏡法:アスベストの種類と含有率を測定

- X線回折法:アスベストの結晶構造を分析して同定

分析結果を記した調査票は、報告書の作成に必要となるため、3年間の保存が義務付けられています。

ステップ4:報告書作成と提出

事前調査の結果は、工事開始前に労働基準監督署や地方の自治体の窓口に提出する必要があります。報告は、石綿事前調査結果報告システムを通じて時間を選ばずに行うことも可能です。

アスベスト含有建材が確認された場合の対応

事前調査でアスベスト含有建材が確認された場合、レベル区分に応じた適切な対応が求められます。以下の表は、レベルによる対応策をまとめたものです。

| レベル1 |

- 工事14日前までに届出の提出

- 作業場所の隔離

- 集じん・排気装置の設置

- 作業員は保護具着用

- 薬液などによる湿潤化

- 掲示板の設置 など

|

| レベル2 |

| レベル3 |

- 薬液などによる湿潤化

- 作業員は保護具着用

- 掲示板の設置 など

|

2021年にの改正ではレベル3建材も規制対象に追加され、事前調査結果の報告や適切な対応が義務化されました。レベル3では、薬液などの潤滑化や保護具の着用などが求められます。レベル1・2では、集じん・排気装置の設置や作業場所の隔離なども追加され、より厳しい対応が求められます。

信頼できるアスベスト除去業者を見極めるポイント

アスベスト含有サイディングの見極めをアスベスト除去業者に事前調査を依頼する場合、信頼できる業者選びが大切です。業者を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてみてください。

- 資格と許可を取得しているか確認する

- 経験や実績は豊富か確認する

- 安全対策は問題ないか確認する

- 料金と見積りの透明性を確認する

ポイントを押さえて選ぶことで失敗のリスクを最小限に抑えられます。ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

ポイント1. 資格と許可を取得しているか確認する

アスベスト調査・除去は法律で厳しく規制されているため、資格や許可を持つ信頼できる業者選びが大切です。

例えば、「石綿作業主任者」は除去作業の指揮監督に必須の国家資格であり、2022年法改正で義務化された事前調査には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が求められます。

また、解体・改修工事には都道府県知事による「解体工事業登録」または「建設業許可」が必要です。業者を選ぶ際は、これらの資格・許可をウェブサイトや契約書で確認し、国土交通省のシステムで実在するか調べることをおすすめします。

ポイント2. 経験や実績は豊富か確認する

信頼できる業者を見分けるには、これまでの施工実績を確認することが大切です。特に、依頼を考えている建物と類似した条件(例:住宅、商業施設、工場など)での実績がどのくらい豊富かをチェックしておきましょう。

また実績では、写真を用いて工事の流れが具体的に説明されているかどうかも判断材料になります。実際に依頼した人の口コミ・評判なども確認しておくと安心です。

ポイント3. 安全対策は問題ないか確認する

アスベスト除去作業は非常に危険を伴うため、安全対策の徹底が必要です。業者を選ぶ際は、以下のように適切な防護対策を徹底して作業してもらえるのか、作業中の安全管理がどうなっているかなどを確認しておきましょう。

- 防護服の着用は徹底しているか

- 現場の封じ込め対策は万全に行われるか

- 廃棄物は適切な方法で処理されているか

ポイント4. 料金と見積りの透明性を確認する

見積りを依頼する際は、調査項目や除去方法、廃棄費用まで詳細に記載されているか確認しましょう。

極端に安価な見積もりは、必要な対策が省かれている可能性があります。

過去の施工事例や行政への届出実績なども確認し、信頼性の高い業者を選定してください。

また、見積もりの内訳が詳細で分かりやすいか、項目ごとの単価が明記されているか、追加費用の説明があるかなどを確認しておくと安心です。

アスベスト関連の相談は石綿の窓口がおすすめ!

CIC日本建設情報センターでは、アスベストの調査から報告までを丸ごとお引き受けする「石綿の窓口」を提供しております。ご希望によっては除去工事や産廃、解体工事の「見積り」や「紹介」も無料対応のサービスです。

ここでは、石綿の窓口の特徴や利用の流れについて解説します。

石綿の窓口の特徴

「石綿の窓口」の特徴を大きくまとめると、以下の3つです。

- 面倒な業務を全て丸投げできる

- 施工のプロによる高い品質

- 工事費用の大幅削減が可能

それぞれ詳しく解説します。

特徴1. 面倒な業務を全て丸投げできる

CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」をご利用いただくことで、調査・分析・報告書作成まで全て丸投げ可能です。

書類作成などの難しい業務負担は一切不要になり、本業に専念いただけます。

全国主要エリアで対応可能なため、窓口も一本化できます。建築物だけでなく工作物についてもお気軽にご相談ください。

特徴2. 施工のプロによる高い品質

石綿の窓口は、調査経験が豊富な担当者が窓口になって石綿事前調査結果報告システムの内容を網羅した調査報告書を作成するため、高い品質なのが特徴です。

また、担当者が直接電話対応し、除去工事や産廃などアスベストに関する施工上の疑問や不安なことをお聞きするため安心です。

特徴3. 工事費用の大幅削減が可能

石綿の窓口では、お客様のご希望に応じて、アスベスト除去工事や産廃、解体工事の見積や紹介も無料で行います。そのため、無駄な手間を省きながらトータルの工事費用を削減できます。

石綿の窓口の利用の流れ

「石綿の窓口」を実際にご利用される場合、流れは以下のとおりです。

- お問合せ

- ヒアリング・見積り提示

- 図面・現地調査

- 検体分析・報告書作成

- 報告書の送付

まずはWebまたはお電話でお気軽にご相談ください。

CIC日本建設情報センターの担当者が丁寧にご対応させていただきます。お問い合わせ後、現場に関するヒアリングを実施し、図面等も確認したうえで見積りを無料で提示いたします。

その後、改めて書面調査を行い、その内容にもとづいて有資格者スタッフが現地調査を実施。その後、分析調査や報告書の作成まで行います。報告書の作成完了後、PDFにて事前報告書データをご送付いたします。

アスベストの調査でお悩みの場合は、まずお気軽にご相談くださいませ。

まとめ

この記事では、アスベストとサイディングの関係性について詳しく解説しました。アスベスト含有サイディングは、セメント質原料と繊維質(アスベスト)を主原料として板状に成形された外壁材です。年代によってはアスベストが含有されている可能性があります。

アスベストが含有されているかどうかを見極めるため、2002年の法改正によって有資格者による調査が義務化されました。もし、調査を専門機関に依頼する際は、複数社の見積りをとる、経験や実績を確認するなど信頼できるかどうかをチェックすることが大切です。

CIC日本建設情報センターでは、アスベストの事前調査から報告までを全てお引き受けする「石綿の窓口」を用意しております。建設業界におけるプロが安全面に徹底し、分かりやすくご説明した上で実施致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

石綿の窓口について詳しくはこちら

お問い合わせ電話:03-5843-7103