天井のアスベストは建設・解体業者にとって特に注意が必要な部位です。

2023年10月からはすべての解体・改修工事で有資格者による事前調査が完全義務化され、適切な見分け方と対応が求められています。しかし、現場では「これはアスベストなのか」「建築年代だけで判断できるのか」「目視で確実に見分けられるのか」と判断に迷うケースが少なくありません。

誤った判断は法令違反や工期遅延、想定外のコスト増につながるリスクがあります。

本記事では、受注前に押さえておくべき天井アスベストの見分け方、建材別の識別ポイントから除去方法、信頼できる業者の選定まで実務に即した情報をお届けします。

なぜ天井のアスベストは特に危険なのか

天井のアスベストが特に危険とされる理由は、重力による飛散リスクの高さにあります。

壁や床と異なり、天井材は常に作業員の頭上に位置するため、劣化や解体作業で剥離したアスベスト繊維が真下に落下し、作業員が直接吸い込む可能性が極めて高くなります。

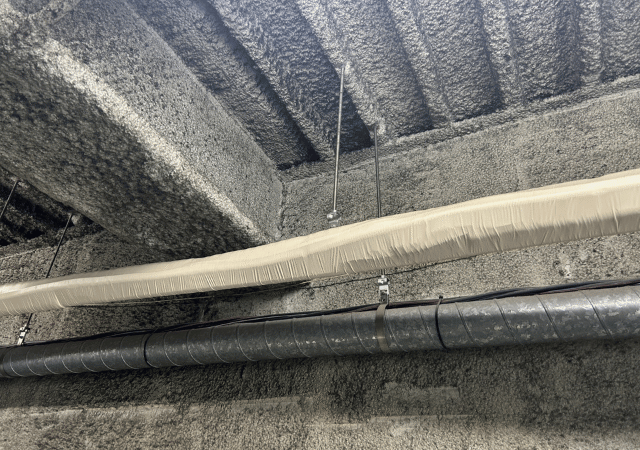

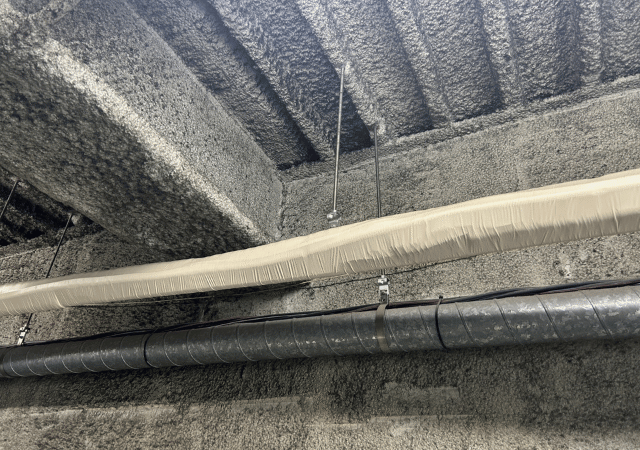

さらに天井裏は目視確認が難しく、配管や配線工事の際に気づかず吹付けアスベストに触れてしまうケースも少なくありません。

特に吹付け材は経年劣化で繊維が露出しやすく、わずかな振動や接触でも大量のアスベストが飛散します。

このため、天井部分は他の箇所以上に慎重な事前調査と適切な飛散防止対策が求められます。

天井アスベストの見分け方|実務3ステップ

天井アスベストの判定は、建築年代の確認→目視判定→専門分析という3段階で進めます。段階的に絞り込むことで、安全性を確保しながら効率的な調査が可能になります。

【ステップ1】建築年代と設計図書で一次判定

建築年代は最も確実な初期判断材料です。2006年9月1日以降に着工された建物はアスベスト含有建材の使用が全面禁止されているため、基本的に調査は不要となります。

一方、1970年代から1990年代に建てられた建物は天井材にアスベストが使用されている可能性が非常に高く、重点的な確認が必要です。

設計図書や仕様書には建材メーカー名や商品名が記載されていることが多く、国土交通省のアスベスト含有建材データベースと照合することで含有の有無を推定できます。

ただし図面に記載がない場合や、施工時に変更された可能性もあるため、書面調査だけで判断せず必ず現場確認を行いましょう。

【ステップ2】色・質感・形状での目視判定

現場での目視判定では、天井材の色・質感・形状に注目します。

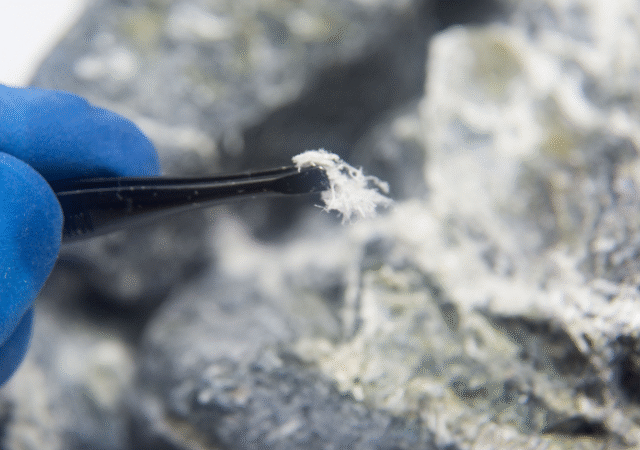

吹付けアスベストは綿状で白色や灰色が多く、指で押すと弾力があり、針を刺すと数センチ貫通する特徴があります。

ロックウール吸音天井板は多孔質で表面に小さな穴が多数あり、石膏ボードより軽量です。

ただし、アスベスト含有ロックウールと非含有ロックウールは外見がほぼ同じで、目視での区別は専門家でも困難です。

また、天井裏に吹付け材が隠れているケースもあるため、目視判定はあくまで「疑わしい建材の特定」までとし、最終判断は必ず分析調査で行う必要があります。

【ステップ3】専門機関による分析調査

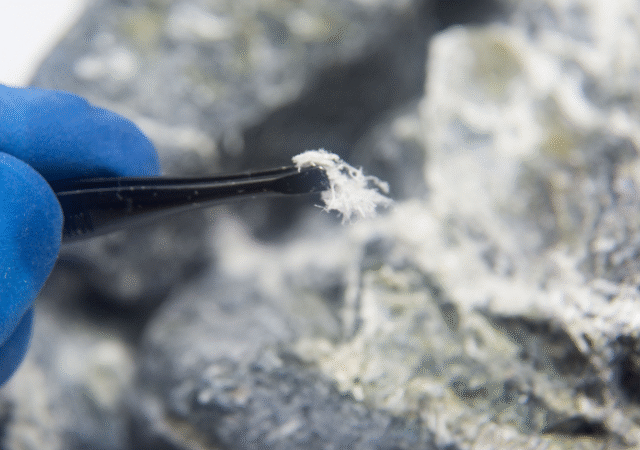

目視で判断がつかない場合や、アスベスト含有の可能性が高い建材を発見した場合は、専門機関によるサンプリングと分析調査が必須です。

サンプル採取では飛散防止のため湿潤化を行い、建材の一部を慎重に削り取ります。採取後は速やかに補修し、サンプルは密閉容器に保管してください。

分析はJIS A 1481に基づく偏光顕微鏡法やX線回折法で実施され、アスベストの種類と含有率を正確に判定します。

2023年10月以降は有資格者による調査が義務化されているため、建築物石綿含有建材調査者などの資格を持つ専門業者に依頼することが法令上も求められています。

目視での簡易識別ポイント(建材別チェックリスト)

現場で天井材を見分ける際は、建材の種類ごとに異なる外観特徴を把握することが重要です。吹付け材は質感と針貫入性、成形板は表面構造、そして劣化状態で総合的に判断します。

吹付け材の見た目(綿状・針貫入・色)

吹付けアスベストは綿や繊維状の外観が特徴で、白色、灰色、茶色などの色味を持ちます。表面を指で押すと弾力があり、針を刺すと2〜3センチ程度貫通します。

吹付けロックウールも見た目が似ていますが、針を刺しても貫通しにくいのが特徴です。

吹付けバーミキュライトはゴツゴツとした粒状の質感で、触ると弾力がありますが、わずかな力でポロポロと剥がれ落ちます。

天井や梁から垂れ下がるように劣化している場合は、アスベスト含有の可能性が極めて高いため、触れずに専門業者へ依頼してください。

成形板の見た目(多孔質・表面穴・厚み)

ロックウール吸音天井板は表面に多数の小さな穴が規則的に配置され、多孔質で軽量な構造が特徴です。

厚さは9〜12mm程度が一般的で、白色または薄いベージュ色をしています。石膏ボードと比べると明らかに軽く、持ち上げるとその違いがわかります。

石綿含有石膏ボードは平滑な表面で穴はなく、厚さは9.5〜12.5mm程度です。

ロックウール吸音天井板に比べてやや重く、表面がなめらかなのが特徴です。

ただし、外観だけでアスベスト含有の有無を判断することは専門家でもできないため、必ず分析調査を依頼しましょう。

劣化状態による判定(6段階評価)

天井アスベストの劣化状態は、損傷の程度によって以下の6段階で評価します。

- レベル1:損傷なし

- レベル2:軽微な損傷

- レベル3:部分的な剥離

- レベル4:広範囲の剥離

- レベル5:垂れ下がり

- レベル6:完全な剥落

レベル3以上の場合は飛散リスクが高く、即座の対策が必要です。劣化が進むと表面に毛羽立ちが見られたり、繊維が露出して綿状に垂れ下がったりします。

特に天井裏の吹付け材は湿気や温度変化の影響を受けやすく、経年劣化が進行しやすい傾向にあります。劣化した吹付け材を発見した場合は、触れずに周囲を立入禁止にして専門業者に連絡してください。

天井に使用された主要アスベスト建材

天井に使用されるアスベスト建材は、発じん性の高さによってレベル1〜3に分類されます。レベルが高いほど飛散リスクが大きく、除去時の対策も厳格になります。

【レベル1】吹付け材(アスベスト・ロックウール・バーミキュライト)

吹付けアスベスト

アスベストとセメントを混合し、天井や梁に吹き付けた建材です。1955年〜1975年頃まで耐火建築物の耐火被覆、断熱、吸音目的で広く使用されました。

綿状で繊維が露出しやすく、最も飛散性が高いレベル1に分類されます。経年劣化で垂れ下がることが多く、発見時は即座の対策が必要です。

吹付けロックウール(アスベスト含有)

ロックウールにアスベストを混ぜて吹き付けた建材で、1970年〜1989年頃まで使用されました。外観は吹付けアスベストと酷似しており、目視での判別は困難です。

天井裏の鉄骨梁や天井スラブに施工されていることが多く、乾式・半湿式タイプは特に飛散性が高いため注意が必要です。

吹付けバーミキュライト(ひる石)

バーミキュライト(ひる石)にアスベストが不純物として含まれている建材です。1960年〜1980年代にアメリカ・モンタナ州産のバーミキュライトが使用され、この時期のものはアスベスト含有率が高い傾向にあります。

表面はゴツゴツした粒状で、天井や廊下、階段室の内装仕上げとして施工されました。

【レベル2】屋根用折板裏石綿断熱材

屋根用折板裏石綿断熱材は、薄い鋼板を折り曲げた折板屋根の裏側に張り付けられた断熱材です。

スポンジやウール状の見た目で、表面は硬くありません。倉庫、工場、車庫、渡り廊下などの折板屋根に多く使用されています。

強い衝撃や経年劣化で剥離するとアスベストが飛散する可能性があるため、レベル2に分類されます。

天井裏からの目視確認が難しく、屋根の改修や解体時に初めて発見されるケースも少なくありません。触れる際は必ず湿潤化などの飛散防止対策を講じてください。

【レベル3】ロックウール吸音天井板・石膏ボード

ロックウール吸音天井板

石綿含有ロックウール吸音天井板は、1971年〜1987年頃まで製造され、オフィスビル、学校、病院などの天井仕上げ材として広く使用されました。

アスベスト含有率は1〜5%程度です。多孔質で軽量、表面に規則的な穴が特徴ですが、外観だけでは非含有品と区別できません。

石綿含有石膏ボード

石膏にアスベストを混ぜて成形した板状の建材で、天井や壁の下地材、仕上げ材として使用されました。平滑な表面で、厚さは9.5〜12.5mm程度です。

成形板は固く固められているため通常の使用状態では飛散リスクは低いですが、切断や破砕時には粉じんが発生するため、適切な対策が必要です。

天井アスベストの除去方法と注意点

天井アスベストの処理には、除去・封じ込め・囲い込みの3つの工法があります。建材の状態や建物の使用計画に応じて最適な方法を選択し、法令に基づいた適切な対策を講じることが重要です。

3つの除去工法と選び方(除去・封じ込め・囲い込み)

除去工法

アスベスト建材を完全に撤去する方法で、最も確実な対策です。負圧隔離養生下で湿潤化しながら慎重に剥離し、専用の産業廃棄物として処分します。

建物を解体する場合や、将来的なリスクを完全に排除したい場合に選択されます。コストは最も高額ですが、恒久的な解決策となります。

封じ込め工法

アスベスト建材の表面に専用の薬剤を吹き付けて固定し、繊維の飛散を防ぐ方法です。建材自体は残るため、除去工法より低コストで施工期間も短くなります。

ただし、定期的な点検が必要で、将来的に除去する際は固化した薬剤ごと処理する必要があります。

囲い込み工法

アスベスト建材の周囲を板材で覆い、飛散を防ぐ方法です。天井材に多く用いられ、室内への飛散リスクを低減できます。

コストを抑えやすい反面、囲い込み材自体の経年劣化があるため、再施工が必要になる場合があります。建物を長期間使用する場合は慎重な検討が必要です。

解体・改修工事前の必須確認事項

解体・改修工事を行う前には、必ず有資格者による事前調査を実施し、アスベストの有無を確認してください。

2023年10月以降は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による調査が義務化されています。一定規模以上の工事(解体工事は延床面積80㎡以上、改修工事は請負金額100万円以上)の場合、調査結果を工事着手前までに労働基準監督署と都道府県等への報告が必要です。

アスベストが検出された場合は、作業レベルに応じた届出や作業計画書の提出が求められます。特にレベル1の吹付け材は、作業開始の14日前までに労働基準監督署への届出が必須です。届出を怠ったり虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

信頼できる専門業者の選定ポイント

専門業者を選ぶ際は、建築物石綿含有建材調査者や石綿作業主任者などの有資格者が在籍しているか確認してください。

また、アスベスト除去工事の実績が豊富で、適切な飛散防止対策や廃棄物処理の知識を持つ業者を選ぶことが重要です。

見積りを依頼する際は、調査項目や除去方法、廃棄費用まで詳細に記載されているか確認しましょう。

極端に安価な見積もりは、必要な対策が省かれている可能性があります。

過去の施工事例や行政への届出実績なども確認し、信頼性の高い業者を選定してください。

まとめ

天井のアスベストは、建築年代や設計図書での一次判定、目視での特徴確認、そして専門機関による分析という段階的なアプローチで見分けられます。

特に1970年代から1990年代に建てられた建物では、吹付け材や成形板にアスベストが含まれている可能性が高く、慎重な調査が必要です。

目視だけでの判断は困難であり、ロックウールやグラスウールなど類似建材との区別は専門家でも難しいケースがあります。

また、2023年10月以降は有資格者による事前調査が義務化されているため、確実な判定には専門機関への依頼が不可欠です。

CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」では、厚生労働省登録講習機関として27年の実績を活かし、調査・分析・報告書作成・電子申請までワンストップで対応しています。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

石綿の窓口について詳しくはこちら

お問い合わせ電話:03-5843-7103