年々厳格化されるアスベスト(石綿)法規制への正確な対応は、企業の信頼性とコンプライアンスを維持する上で不可欠な要素です。そして現場では、法的要素に加え、経済的に最適な方法の選択が常に求められます。

本稿では、石綿関連業務に携わる皆様が、現場での最適な判断と顧客への最適な提案を行えるよう、アスベスト含有屋根材の具体的な見積もり方から、法規制に準拠した撤去・リフォーム方法などを解説します。

公開日:2025年10月31日 更新日:2026年2月22日

年々厳格化されるアスベスト(石綿)法規制への正確な対応は、企業の信頼性とコンプライアンスを維持する上で不可欠な要素です。そして現場では、法的要素に加え、経済的に最適な方法の選択が常に求められます。

本稿では、石綿関連業務に携わる皆様が、現場での最適な判断と顧客への最適な提案を行えるよう、アスベスト含有屋根材の具体的な見積もり方から、法規制に準拠した撤去・リフォーム方法などを解説します。

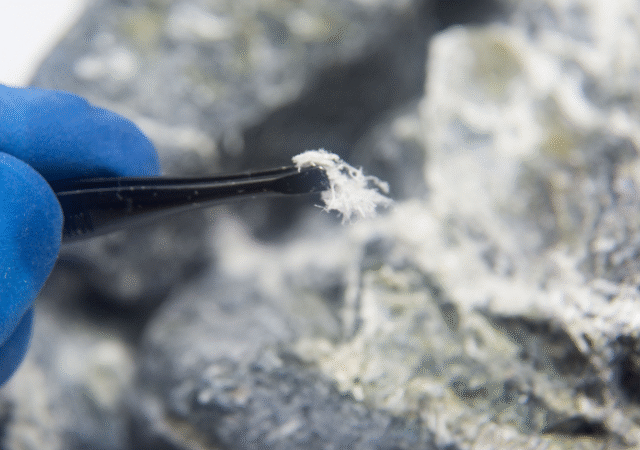

アスベスト(石綿)は、耐熱性、耐久性に優れた天然の繊維状鉱物です。その優れた特性から、かつて屋根材においては、スレート材やセメント瓦の補強材として広く利用されてきました。

しかし、微細な繊維の吸引による肺がんや悪性中皮腫といった深刻な健康被害が明らかになり、現在では原則として製造・使用が全面的に禁止されています。

解体・改修工事の初期段階でアスベスト含有の可能性をスクリーニング(振るい分け)することは、その後の工程とコストを左右します。以下に、そのポイントを解説します。

法律によるアスベスト規制の変遷が、含有の有無を確認する有力な手がかりとなります。

含有の可能性がある屋根材は限られます。

含有の可能性が高い屋根材

原則として含有していない屋根材

見落としがちな建材

設計図書が残っている場合、メーカーや製品名から含有情報を確認できます。

上記はあくまで初期スクリーニングです。最終的な判断は、法に定められた手順に基づかなければなりません。特に、2023年10月1日以降、建築物の解体・改修工事における事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが法的に義務付けられています。

リフォーム方法には、既存の屋根を覆うカバー工法と、既存の屋根を除去して新たに屋根を構築する葺き替え工法の2種類があります。

既存のアスベスト屋根を撤去せず、上から新しい軽量な屋根材を被せる工法です。

メリット

デメリット

既存のアスベスト屋根材を完全に撤去し、新しい屋根を構築する工法です。

メリット

デメリット

短期的なコスト抑制を最優先する場合や、近い将来に解体予定がある場合はカバー工法が合理的かもしれません。しかし、長期的な居住を想定し、将来の負債を残さず資産価値を最大化したい場合には、葺き替え工法が最適な選択となります。

屋根材の多くは飛散性が比較的低い「レベル3」に分類されますが、不適切な作業は飛散リスクを高めます。環境省や厚生労働省のマニュアル等に基づき、作業を行う必要があります。

なお、以下はレベル3建材の撤去作業の概要です。レベル1および2では、計画届や負圧隔離が必要であるなど、別途手順が必要です。

除去された屋根材は「石綿含有産業廃棄物」として、廃棄物処理法に基づき適正に処理しなければなりません。

屋根材に使用されているレベル3の建材は飛散しにくいため、通常の使用状態であれば健康リスクは低いといえます。

しかし、大阪市立環境科学研究センターの研究報告などにより、長年の酸性雨や紫外線によってセメント成分が劣化し、表面にアスベスト繊維が露出することが指摘されています 。また、台風などの災害等による破損、高圧洗浄等によっても石綿が飛散するという報告もあります。

そして、アスベスト繊維の吸入は、20〜50年という長い潜伏期間を経て、悪性中皮腫や肺がんなどの致死性の高い疾患を引き起こす可能性があります。

調査プロセスは以下の通りです。なお、以下のプロセスは、専門家が行う必要があります。

アスベスト含有屋根材への対応は、厳格化する法規制と専門知識が交差する複雑な業務領域です。有資格者による正確な事前調査を起点とし、法令に準拠した安全な撤去・処理、そして顧客の将来を見据えたリフォーム工法の提案が不可欠です。コンプライアンスを遵守し、顧客と作業員の安全を確保し、かつ経済合理性のある提案を行うために、本稿で解説した知識をぜひご活用ください。

なお、これらの複雑な業務は、専門的な知見と煩雑な手続きを伴い、担当者にとって大きな負担となり得ます。そのような課題をワンストップで解決するのが、CIC日本建設情報センターの「石綿の窓口」です。有資格者による正確な調査・報告書作成から、解体や除去にかかわる優良業者の紹介まで、様々なニーズに対応可能です 。

相談と見積は無料で行っております。業務の効率化とリスク管理、そして何より安全を確保するために、ぜひ一度ご活用ください。

アスベスト除去の工法と費用相場をレベル別に解説!DIYが危険な可能性も!?

アスベスト(石綿)による主な病気の種類と潜伏期間、初期症状を解説

【2026年最新】アスベスト調査の報告義務とは?報告方法や具体的な流れを解説!

アスベスト解体とは?義務化された事前調査や費用相場、補助金まで徹底解説

アスベストの症状を徹底解説!4大疾患から初期症状、潜伏期間、相談すべき病院まで

石綿関連石綿特別教育石綿技能講習建築物石綿含有建材調査者講習

石綿作業主任者技能講習とは?受講資格や試験の難易度、特別教育との違いをわかりやすく解説

石綿関連石綿特別教育石綿技能講習建築物石綿含有建材調査者講習

【2026年】アスベスト関連資格一覧!資格取得の難易度や費用を法改正と合わせて解説

【2026年最新】アスベスト事前調査とは?対象となる工事・費用相場・義務化された報告ルールを徹底解説