施工管理技士合格をアシスト

建設業特化の受験対策

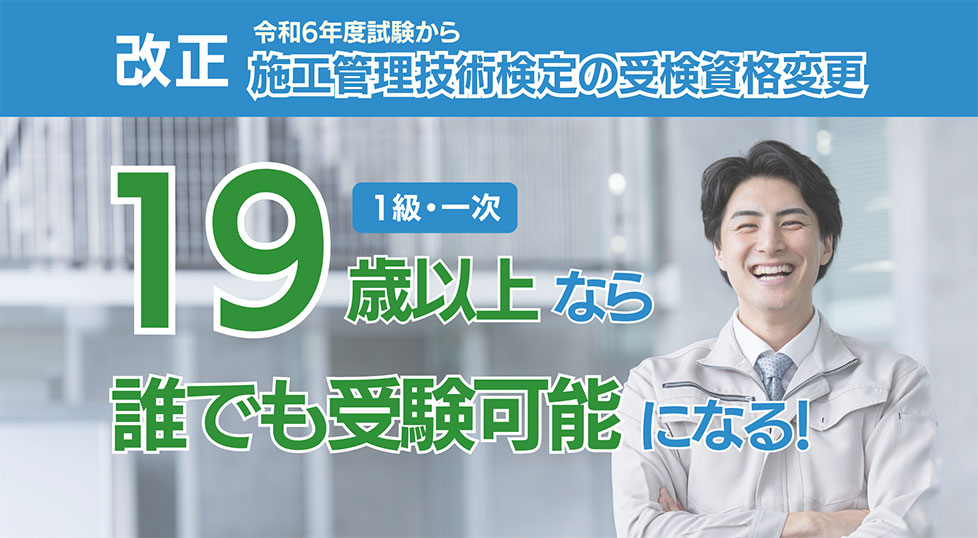

施工管理技士

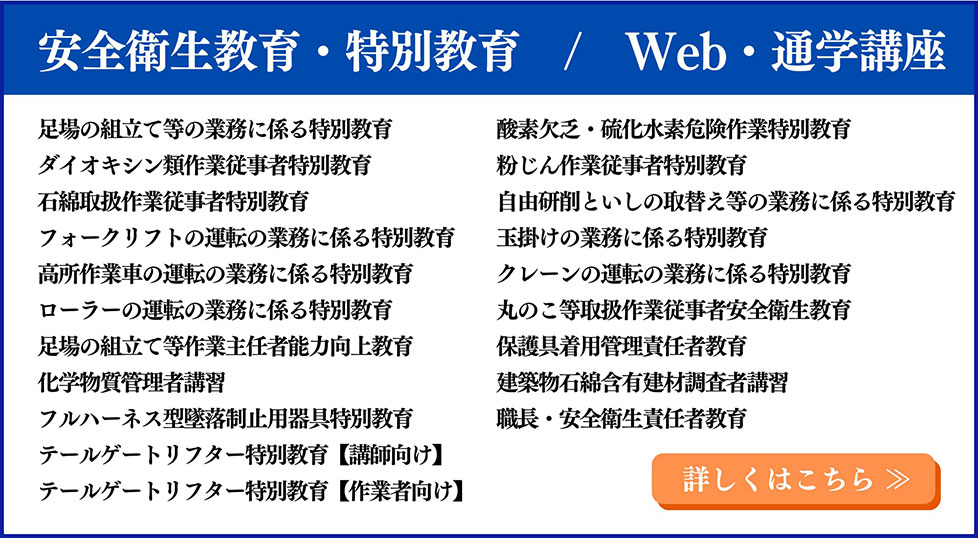

安全衛生教育

- 足場の組立て等の業務に係る特別教育

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

- ダイオキシン類作業従事者特別教育

- 粉じん作業従事者特別教育

- 石綿取扱作業従事者特別教育

- 自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育

- フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

- 玉掛けの業務に係る特別教育

- 高所作業車の運転の業務に係る特別教育

- クレーンの運転の業務に係る特別教育

- ローラーの運転の業務に係る特別教育

- 丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育

- 保護具着用管理責任者教育

- 化学物質管理者講習

- 建築物石綿含有建材調査者講習

- テールゲートリフター特別教育【講師向け】

- テールゲートリフター特別教育【作業者向け】

- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

- 職長・安全衛生責任者教育

『工作物石綿事前調査者講習』近日開講予定! 資料請求・優先受付開始!

設備関連資格

建設・職場衛生関連資格

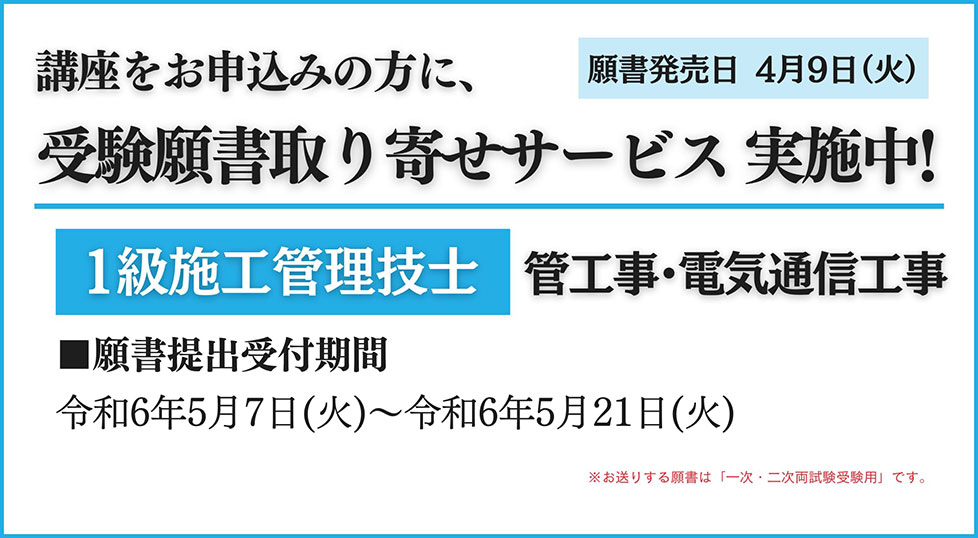

お知らせ・講座情報

1分でわかるCIC資格講座の特徴

CIC開設25年。個人のかたはもちろん、業界リーディングカンパニーをはじめ

企業からの一括受講も多数。信頼の実績。

短期集中型の講習会だから

仕事に支障をきたさず

参加できた

自分の都合に合わせた

映像講義で

無理なく学習

本番でも施工経験記述に

不安を感じることなく

挑めた

ABOUT CIC

厳選講師陣とスタッフの組織力で

みなさまの受講を徹底サポート